En France, consommer de la tomate fraîche est devenu si banal qu’on en oublierait presque qu’il s’agit d’un produit de saison. Pour en avoir toute l’année, l’Hexagone importe massivement, principalement du Maroc et d’Espagne. Des produits très compétitifs qui font de l’ombre à la tomate tricolore. Au point de l’évincer ?

Dans les foyers, les restaurants ou sur les étals, les tomates se consomment toute l’année. On en oublierait presque que sa saison dans l’Hexagone commence en mars et se termine en octobre. Un Français en consomme plus de 14 kilos par an d’après le ministère de l’Agriculture. Et ce chiffre ne prend même pas en compte les sauces, coulis et autres purées inclus dans les aliments transformés.

Mais les tomates françaises font grise mine. Après un passage par un maximum dans les années 2000, la production a été divisée par 3 en 20 ans. Et l’Europe facilite l’arrivée de produits d’importation sur son sol. En 1996, les Vingt-Sept signent avec l’Etat marocain un traité, baptisé « tomates contre blé », pour libéraliser la circulation de produits agricoles. Une main d’œuvre à faible coût, un ensoleillement supérieur et un régime douanier plus favorable provoquent l’afflux de produits très compétitifs dans les supermarchés français.

Selon une étude du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, le Maroc et l’Espagne ont fourni, en 2020, 80 % des tomates fraîches importées en France. Et quand les importations augmentent, la production française diminue. Moins 3 % en 2021 d’après l’organisme d’évaluation agricole Agreste. Et le nombre de producteurs et de surfaces d’exploitation ne font que réduire depuis 2004 d’après un rapport du Sénat. Et pourtant, la production reste relativement stable. Pourquoi ? L’évolution des techniques et des semences qui augmentent le rendement à l’hectare.

En France, le hors-sol s'impose

Les trois-quarts de la production française se concentrent en Bretagne, dans le Sud-Est et dans le Sud-Ouest, selon l’établissement France AgriMer. Dans un communiqué, Laurent Bergé, le président du principal syndicat de la culture de tomates en France, souligne que la majorité des producteurs de tomates en France ont adopté la culture hors-sol.

Introduite dans l’Hexagone dans les années 70, cette méthode consiste à « recréer des conditions comparables aux milieux d’origine des tomates, afin de permettre à la France de produire localement, tout en absorbant sa croissance de consommation », d’après le président de l’association.

Le principe ? Substituer la terre par un substrat, comme des pains de fibre de coco ou des billes d’argile. Un liquide chargé d’azote, de phosphore et des différents oligo-éléments est ensuite injecté par un réseau d’eau fermé. « Les racines des plantes baignent dans la solution nutritive », explique un ancien employé de Savéol, Germain Gelles, ce qui n’est pas consommé par des pieds de tomates et renvoyé dans le circuit ». Et les apports nutritifs ne sont pas les seuls facteurs que les exploitants peuvent faire varier. Température, aération, humidité… Tous les paramètres sont pilotables pour garantir des conditions optimales de croissance.

ENCADRE : d’où vient la tomate ?

La tomate est originaire d’Amérique du Sud. Cultivée pour la première fois au Mexique par les Aztèques, elle fut surnommée "tomalt". En Europe, il faudra attendre le XVIe siècle pour la voir débarquer sur les tables des notables. Un trésor ramené par les Espagnols et les Portugais après la découverte de l’Amérique.

Même si plus de 4000 variétés sont aujourd’hui cultivées sur le Vieux continent, la tomate n’en reste pas moins une plante tropicale. Température supérieure à 24°C, sensibilité aux variations de chaleur, besoin en lumière ou taux d’humidité important, les plants requièrent des conditions spécifiques. Ce qui fait d’elle, avec le concombre, la production la plus énergivore.

Pour Alain Delebecq, conseiller pour le groupement Bio en Hauts-de-France, la culture de la tomate hors-sol s’est développée pour lutter contre mildiou. Ce champignon parasite connaît une recrudescence dans les années 70-80, avec l’arrivée sur le sol européen de nouvelles souches. Provenant du Mexique, elles résistent à la plupart des fongicides utilisés dans les exploitations.

En parallèle, de nouveaux gènes de résistance au mildiou sont découverts et insérés dans des variétés hybrides fixées, les F1. Obtenues par croisement, elles possèdent une très grande stabilité. En clair : ces plantes produisent des fruits avec le même goût, aspect et couleur. « L’agro-industrie a tendance à standardiser pour garantir la même qualité à tous », souligne Roland Robin, le vice-président de l’association Jardin des tomates qui sauvegarde des variétés anciennes. Mais le travail des ingénieurs agronomes va beaucoup plus loin, puisqu’ils savent modifier d’autres paramètres comme la durée de conservation, la résistance aux maladies ou le rendement.

Et en couplant ces variétés à la gestion précise de la culture hors-sol… un ravissement pour les géants de l’agroalimentaire. LA solution miracle ? Pas vraiment pour Laurent Minet, un ingénieur belge qui a conduit une étude sur le mildiou au Centre technique horticole de Gembloux.

Pour Serge Simon, ingénieur spécialisé dans la production de tomates sous serre, le choix de la culture n’est pas si évident. « Si la parcelle concernée possède une terre de qualité, le hors-sol ne se justifie pas toujours », précise-t-il. Et le scientifique va plus loin. Produire avec cette méthode de culture est un « non-sens » selon lui, surtout si on veut aller vers un modèle durable. « L’agriculture - en particulier biologique - cherche à trouver des solutions pour utiliser les parcelles sans épuiser les sols. Si on coupe le lien à la terre, on va à contresens de la marche du monde. »

Une tomate sur trois provient de l'étranger

Selon le Sénat, 632 000 tonnes de tomates ont été produites en France au cours de l’année 2022. Mais un quart de la production est transformée en concentrés, conserves ou jus. Finalement, 405 000 tonnes de fruits arriveront sur les étals français.

Et l’Hexagone importe en quantité. 507 000 tonnes en 2020, qui le place troisième importateur mondial. Mais attention, une grande part des conteneurs ne sont pas déchargés dans l’Hexagone. En effet, ils transitent par le marché Saint-Charles International de Perpignan, avant de continuer leur route vers les autres pays européens. 200 000 tonnes environ en partance pour l’Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne ou la Pologne. Au final, la commission du Sénat précise que 36 % des tomates fraîches consommées en France proviennent de l’extérieur.

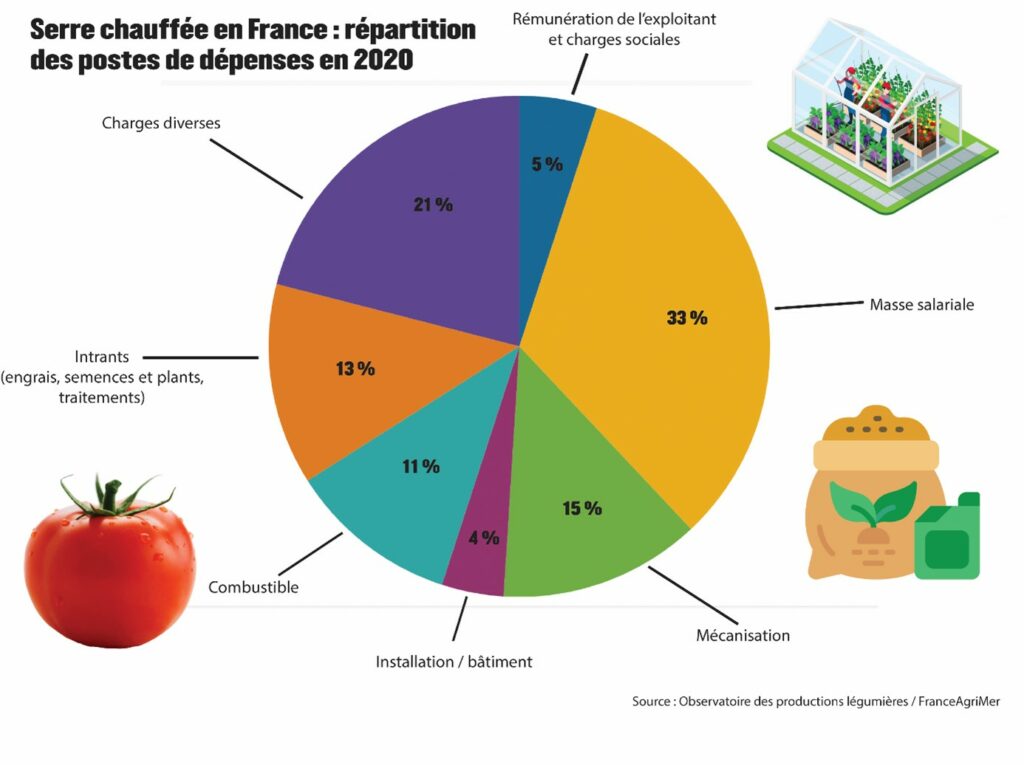

Deux tiers des tomates importées arrivent en contre-saison. Mais pourquoi – quand on sait contrôler les paramètres climatiques – ne pas produire continuellement en France ? Car – au-delà des avantages des produits d’importation - se passer du rythme des saisons coûte cher.

Le principal frein : la température. Selon Marc Nesonson, chauffagiste spécialiste des serres, les infrastructures sont maintenues à 24 °C la journée durant la saison pour assurer un maximum de rendement. Et le mercure augmente encore de 2°C au moment de la maturation des fruits, en juin et juillet. Pour chauffer, les producteurs ont recours à des chaudières à gaz. Mais en période de gel, quand le marché de l’énergie est tendu, maintenir des serres à bonne température n’est pas rentable.

A cela s’ajoute la luminosité. Pour qu’une tomate développe ses arômes, elle doit être suffisamment exposée à la lumière. « Dans les serres, on rajoute des lampes photosynthétiques pour prolonger la durée du jour et maximiser la croissance de plantes », explique Germain Gelles, un ancien technicien agricole de Savéol, chargé de cette étape de production dans une serre bretonne. Durant les jours les plus raccourcis et les moins lumineux de l’année, les lampes devraient fonctionner à plein régime pour compenser. Et ça consomme !

Mais les factures d’énergies ne découragent pas les producteurs. Les petits exploitants ont même tendance à utiliser davantage de lumière et de gaz comme le précise Marc Nesonson. Cette pratique, rapportée au chauffagiste par plusieurs clients, a pour objectif de produire des tomates précoces « Les gros producteurs raflent les marchés auprès des grandes enseignes en été. Les plus petites structures essaient de vendre leur production avant cette période pour espérer décrocher des contrats avant juillet/août ».

Et sans parler des coûts fixes : main-d’œuvre, achats de produits phytosanitaires, entretien des installations ou encore irrigation. Pour ce dernier point, les professionnels ne sont pas véritablement impactés. Dans la quasi-totalité des régions françaises, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour limiter l’arrosage. Mais toutes les pratiques n’étaient pas concernées : « On avait le droit d’arroser les cultures par aspersions en plein champ jusqu’à 10 h le matin et après 18 h le soir. Par contre, l’irrigation au goutte à goutte, en journée, on avait le droit », explique Germain Gelles. Dans le Finistère, David Derrien président de l’association A quoi ça serre ?, précise qu’en Bretagne, la position dominante des exploitants de serres, leur ont permis « d’obtenir des dérogations préfectorales pour continuer de puiser dans les nappes, alors même que les plans sécheresse étaient toujours en vigueur ».

Miser sur la qualité pour survivre...

Au niveau européen, la production de tomates décroît également. Le dernier rapport de la commission sur la sécurité alimentaire souligne aussi que les importations hors UE sont en hausse constante. Clap de fin pour cette production ? Pour Germain Gelles, les exploitations tricolores survivront grâce au goût. « Les tomates ne sont jamais récoltées à pleine maturité au Maroc ou en Espagne, donc elles n’ont pas pu développer toutes leurs saveurs », précise-t-il.

Pour qu’une tomate arrive bien rouge en rayon, elle doit être récoltée avant sa pleine maturité. Elle continuera à mûrir durant le transport, donc plus les produits viennent de loin, moins ils seront gorgés de lumière. « Même la tomate Savéol qui pousse dans la flotte arrivera plus mûre qu’une tomate d’importation », ajoute l’exploitant qui cultive aujourd’hui la tomate en agriculture biologique.

La deuxième chose qui entre en ligne de compte est les propriétés du sol « Une même variété de tomate plantée en plein champ ou dans un pain de laine de roche, le goût sera totalement différent, » souligne-t-il. Les propos de Serge Simon, spécialiste du fruit, vont dans le même sens : « la solution nutritive ne reproduit pas vraiment la complexité d’un sol. Les tomates n’auront forcément pas la même richesse aromatique », déclare l’ingénieur agronome.

Une perte de saveur dénoncée depuis plusieurs décennies par Roland Robin qui conserve des variétés anciennes au château de Landiras, à 30 minutes de Bordeaux. « Des tomates hybrides utilisées par l’industrie pour nourrir les foules, qui dégagent des rendements intéressants, mais souvent au détriment du goût », se désole-t-il.

ENCADRE : les tomates anciennes

« Les tomates vendues « anciennes » sont en réalité des tomates hybrides. On en trouve de toutes les couleurs dans la grande distribution », explique Roland Robin, vice-président d’une association de conservation de variétés de tomates. Rouge, orange, noir… Les tomates – d’appellation commerciale ancienne – vendues à prix d’or dans les supermarchés ne le sont pas vraiment. La Green Zebra - qu’on retrouve en bonne place sur les étals - n’est pas si vieille. Elle a été créée en 1985 par un célèbre hybrideur américain, Tom Wagner.

L’utilisation de variétés anciennes par l’industrie relève selon lui « d’une arnaque ». « Les hybrideurs cherchent tous les jours à fixer de nouvelles variétés pour améliorer les productions ». Mais pour Roland Robin, « le consommateur n’y voit que du feu, son goût ayant été altéré par des décennies de produits issus de la grande distribution ».

Selon la loi, pour qu’une semence soit commercialisée, elle doit être inscrite au Catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivées en France. En 2023, 538 variétés de tomates y sont cataloguées. Mais seulement deux semences non hybrides – la tomate anacœur et la tomate cerise – peuvent être utilisées par les agriculteurs. Pour les autres variétés anciennes, elles sont commercialisables, mais restent majoritairement à destination des jardiniers amateurs. Sur les sachets de semences, la mention « variétés dont le produit de la récolte est principalement destiné à l'autoconsommation » est écrite. Selon une directive de la Commission européenne datée de novembre 2009, ces semences peuvent aussi être utilisées « dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédagogiques spécifiques ».

...ou être à la recherche d'un prix

Pour que la production française se développe, le passionné affirme que les clients doivent d’abord réapprendre à apprécier ce produit : « Les tomates arrivent au mois de mars et sont consommables jusqu’à d’août. Après, il n’y en a plus », martèle-t-il.

Dans le Nord, la filière tomate n’est pas industrialisée. A part une grande structure faisant du hors-sol, les tomates sont surtout cultivées en pleine terre, sous des bâches et au sein de petites exploitations. Une production ensuite écoulée en local et qui s’en est « plutôt bien tirée face aux ralentissements du Covid, l’inflation et la concurrence étrangère » explique Alain Delebecq, le conseiller du groupement Bio en Hauts-de-France. Dans un contexte où la production de tomates françaises d’industrie ralentit.

Réapprendre à consommer à la bonne période de l’année et de facto diminuer les importations. Possible pour Roland Robin. Mais l’évolution du marché dans l’Hexagone tend à aller en sens inverse, la consommation de tomates augmentant d’année en année. C’est que cette star de l’été s’est imposée au fil des décennies dans nos assiettes, à grand renfort de campagnes publicitaires qui la banalisent encore davantage.

La problématique du prix a aussi toute son importance, boostée par le contexte inflationniste : « Le consommateur n’est plus à la recherche de qualité, mais d’un prix », remarque Germain Gelles sur son exploitation. Et cette tendance profite aux produits d’exportation. Mais imaginez un instant. Une tomate récoltée à moins de 30 kilomètres de chez vous, parée de ses plus belles couleurs et d’une saveur exquise. Un plaisir de saison qui n’a pas de prix !

Benjamin Houry