Les projets d’agriculture urbaine fleurissent depuis plusieurs années, notamment en région parisienne dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Si le maraîchage urbain ne peut pas nourrir les franciliens, c’est un bon moyen de donner accès à des produits frais localement, de créer du lien social, tout en offrant la chance aux plus précaires d’avoir accès à la « terre ».

Bêche à la main et sourire malicieux au coin des lèvres, Simon retourne la terre sous ses pieds. Entre deux mouvements, il relève la tête, lâche une blague, se marre, et reprend. Sous les ordres de sa femme, Pétronille, le Guadeloupéen prépare le potager pour les premiers plants de pomme de terre de la saison. Sur la petite parcelle maraîchère de 250m2 se pressent une petite cabane verte, un grand cerisier en fleur, des blettes, du persil, une rangée d’oignons, du thym, de la rhubarbe, des carottes et quelques betteraves. Autours, une centaine d’autres potagers similaires se serrent les uns contre les autres, formant une mosaïque haut en couleur. Plus loin, surplombant le joyeux fouillis des parcelles maraîchères : un ensemble de tours de logements. Le contraste est frappant entre les jardins ouvriers de Villetaneuse, banlieue située à une dizaine de kilomètres dans le nord de Paris, et les immeubles de la cité Grandcoing, qui se découpent sur le ciel orageux.

Simon et Pétronille habitent à Villetaneuse, travaillent de nuit pour un revenu modeste et cultivent cette parcelle individuelle, mise à disposition par la municipalité, dès qu’ils le peuvent. Ces jardins ouvriers sont une forme héritée de l’époque ouvrière de la fin du XIXe, ces cultures étaient destinées à améliorer la qualité de vie des travailleurs en leur permettant d’avoir une ressource alimentaire complémentaire. Celle où le couple se trouve a été créé en 1978. « J’avais déjà mon jardin avant de le rencontrer », s’exclame Pétronille dans un éclat de rire, en pointant Simon du menton. Avoir un potager en région parisienne, ce n’est pas réservé aux classes aisées du centre de la capitale. Et les banlieues ne se limitent pas à des villes grises bétonnées. Les deux Villetaneusiens qui arpentent leur lopin de terre en se taquinant joyeusement en sont le parfait exemple.

Déserts alimentaires

« Les terres agricoles urbaines, c’est un moyen de lutte contre les inégalités sociales et environnementales, assure Ségolène Darly, chercheuse au Laboratoire Dynamiques sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS), dans les quartiers populaires, c’est là que ça a le plus de sens. » Avec un taux de pauvreté avoisinant les 28% (INSEE en 2020), deux fois supérieur à la moyenne nationale, les habitants de Seine-Saint-Denis continuent d’avoir des difficultés d’accès à une nourriture saine et diversifiée.

Sur l’année 2021-2022, les Restos du Cœur y ont distribué un peu plus de cinq millions de repas, c’est quatre fois plus que dans le département voisin des Hauts-de-Seine. L’insécurité alimentaire est à la fois liée à un manque en terme de quantité, mais aussi en terme de qualité. Certaines parties du département s’apparentent à des « déserts alimentaires » où les Séquano-dionysiens ne peuvent pas se procurer des aliments sains à des prix abordables. « Les populations avec peu de moyens sont d’ailleurs plus exposées au niveau santé », complète Ségolène Darly. La crise COVID, puis l’inflation, ont accentué encore davantage cette fracture, particulièrement pour les deux tiers deshabitants qui résident dans les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville (QPV).

« L’agriculture urbaine ne peut pas nourrir les villes »

Face à ce constat, le département a lancé en février 2022 un « plan alimentaire territorial » pour réduire la précarité alimentaire et relocaliser une partie de la production agricole. « L’alimentation est un marqueur des inégalités sociales, pointait le président du département, Stéphane Troussel, lors du lancement du plan, on ne va pas transformer la Seine-Saint-Denis en nouvelle terre agricole, mais on peut certainement faciliter l’accès à des produits de qualité ». Le plan mise entre autres sur le développement de l’agriculture urbaine dans les espaces vacants, friches et autres dents creuses des villes du 93.

« On ne se voile pas la face, ce n’est pas avec les projets d’agriculture urbaine en Seine-Saint-Denis que l’on va nourrir le département », nuançait néanmoins l’élu socialiste. Le manque d’espaces cultivables en ville est la principale limite. Malgré son passé maraîcher, la Seine-Saint-Denis est aujourd’hui artificialisée sur plus de 90 % de sa surface, ce qui ne laisse qu’environ 500 hectares disponibles pour l’agriculture. Il en faudrait mille fois plus pour atteindre une autonomie alimentaire.

« Il y a eu un engouement pour l’agriculture urbaine : “ça va sauver les villes !”, confirme Hugo de Vergès, animateur de l’UMT Durabilité des Fermes Urbaines Professionnelles,c’est complètement une utopie pour des raisons économiques. On est aujourd’hui conscient que l’agriculture urbaine ne peut pas nourrir les villes. » Si les contraintes d’urbanisme et de pollutions des sols ne permettent pas de produire en quantité suffisante, les champs des villes représentent néanmoins un accès direct à des produits frais pour les Séquano-dionysiens.

Légumes made in 93

Dans une allée voisine des jardins ouvriers de Villetaneuse, Canela Maria, qui jardine là depuis 1986, se réjouit de sa petite production : « On fait des légumes pour tout l’hiver, s’exclame-t-elle fièrement, et pas de produits chimiques. » Elle aussi prévoit d’enterrer ses pommes de terre dans la journée, bien qu’elle trouve le sol encore trop humide. « On fait avec la terre et les moyens du bord ! », rigole la Portugaise en jetant un œil aux gros nuages noirs de plus en plus menaçants. « Le plaisir, c’est de consommer ce qu’on a planté, ajoute Pétronille, ça n’a pas la même saveur ». Cultiver, c’est aussi casser la barrière culturelle retrouvée dans les quartiers populaires : les produits sains ne sont pas réservés aux classes sociales aisées.

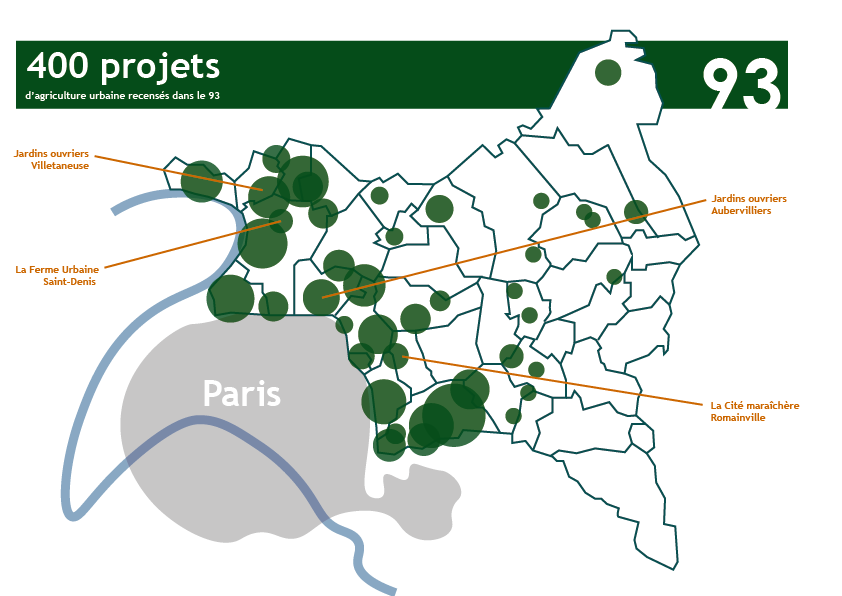

La Seine-Saint-Denis est un département particulièrement avancé en termes d’agriculture urbaine avec près de 400 projets recensés sur l’ensemble du 93. De l’autre côté du département, à Romainville, le marché de la Cité maraîchère se tient tout les mercredi en fin d’après-midi depuis deux ans. Les quelques étales proposent des produits cultivés dans des bacs hors-sol, répartis dans les six étages et le sous-sol du bâtiment aux allures de serre verticale. En ce début de printemps, les 2 500 habitants des HLM du quartier Marcel-Cachin peuvent y trouver des laitues, du fenouil, des pleurotes, des blettes, des shitakés, des navets ou du mesclun. La particularité de ce marché ? Les tarifs sont adaptés aux revenus des familles. Selon leur quotient familial, les Romainvillois.es ont des remises allant de -25% à -75% sur les produits. « On est dans la volonté de mettre en place un lieu populaire, pour les habitants, pour changer les modes de consommation et d’alimentation », explique Yuna Conan, la directrice de la Cité. Le lieu est financé comme un équipement municipal, au même titre qu’une médiathèque par exemple. L’objectif n’est pas de fournir toute la ville, mais d’aider très localement.

Des champs et des tours

Les « champs » des villes peuvent prendre la forme d’immeubles comme à Romainville, d’une combinaison de potagers comme à Villetaneuse ou bien simplement de vrais champs. Comme à la campagne, sauf que c’est en pleine ville. C’est le cas à Saint-Denis, où en lieu et place d’une friche, plusieurs champs, des vergers et des serres s’étendent sur un hectare, juste devant la Grande mosquée. Entourés par les grands ensembles de logements des cités Salvador Allende, Saussaie Floréal les Courtilles (SFC) et le quartier du Clos Saint-Lazare à Stains, deux fermes urbaines et des jardins ouvriers détonnent dans le paysage. Le Parti Poétique, une association qui exploite une partie de cet espace, cultive en permaculture fruits, légumes et aromates depuis 2018. Environ 30% de la production est revendue à des professionnels.

Roxane de Buttet Nowak, employée maraîchère, s’attache à arroser des soucis, de petites fleurs comestibles qui servent à décorer les plats des assiettes d’une douzaine de restaurants parisiens. « C’est rare cette dent creuse si proche de Paris, remarque la jeune femme, nous pouvons cultiver au cœur de la ville ».Le reste, la production de légumes, comme les radis qui arriveront à maturité d’ici quelques jours, l’association le met à disposition de personnes en situation de précarité alimentaire. Depuis la pandémie, des paniers sont distribuées avec l’aide de plusieurs associations solidaires locales qui œuvrent à Saint-Denis, Stains et Pierrefitte-sur-Seine. La Ferme évoluera une nouvelle fois en 2023 pour ouvrir une académie qui accueillera les enfants de la zone.

Des racines au lien social

Si ce n’est pas une solution alimentaire à grande échelle, les fermes urbaines, jardins ouvriers et jardins partagés souffrent de la course au rendement. « D’un point de vue sémantique le terme d’agriculture urbaine n’est pas vraiment adéquat, car il n’y a pas seulement un objectif productiviste, avance Hugo de Vergès, Pour la plupart des fermes urbaines, l’agriculture ne représente que 20 à 40% de l’activité. L’animation, la pédagogie ou les actions sociales sont majoritaires. Mais cette multifonctionnalité reste inconnue du grand public. » En faisant le tour d’un second secteur des jardins ouvriers villetaneusiens, le président Jean-Marie Beauchamp parle des gens, d’où ils viennent, ce qu’ils font et comment ils peuvent développer leurs cultures pour ne pas à avoir à acheter de tomates l’été prochain. « On n’est pas là pour faire de l’intensif, dit-il en montrant un vieil homme penché sur un sillon planté d’oignons, Amadi a 93 ans, il passe tout son temps ici ». Au bout du lopin de terre, derrière un grillage, des jeunes jouent au foot en bas de la Cité Ozanam. « Il habite juste là au 2ème étage du HLM », pointe Jean-Marie Beauchamp.

« L’agriculture urbaine n’est pas qu’alimentaire, elle est social avant tout », acquiesce Hugo de Vergès. Dans le 93, les projets se spécialisent de plus en plus sur l’intérêt de relier une production agricole, avec des questions de santé et d’écologie. Grossièrement, avoir un champ en bas de son immeuble, c’est pouvoir y cueillir des tomates, mais c’est surtout avoir la chance de participer à la pousse, avoir accès à la terre, à de bons produits et le partager. A cette échelle, l’agriculture urbaine a une vraie utilité, ça ne remplit pas l’assiette, mais ça lui donne du sens. Le défi, c’est de mieux définir ces « à côtés » pour développer d’initiatives. « Avec l’alimentation, c’est facile de quantifier un tonnage, commenteHugo de Vergès, le côté social, c’est beaucoup plus immatériel … » La clé, c’est de s’appuyer sur les habitants qui seront les artisans du futur projet sous leurs fenêtres. Qu’ils puissent manger demain, ce qu’ils ont décidé de planter hier.

Il pleut maintenant à Villetaneuse. Pétronille s’est elle lancée dans le tri de ses graines de tomates, brandit un sachet : « c’est une variété mexicaine qu’on a au Paraguay, la Physalis ixocarpa ». Elle est heureuse de pouvoir retrouver son pays de naissance au travers de son jardin. « La terre, c’est mes origines guaranis, se confie-t-elle, chez moi, on l’aime et on la respecte. Je retrouve ça ici. » Pas de quoi tirer une larme à Simon, qui se moque gentiment de l’instant émotion. Il a pourtant fait pareil, il a récolté des christophines la semaine passée, une courge très appréciée aux Antilles.

Noé Benté