Cinquième céréale cultivée dans le monde, après le maïs, le riz, le blé et l’orge, le sorgho est reconnu pour ses capacités de production en conditions très limitées en eau et par fortes températures. Cette plante intéresse de plus en plus le monde agricole préoccupé par le changement climatique. Sa résilience, pourrait-elle offrir une culture de remplacement aux productions habituelles et participer à la sécurité mondiale de demain ?

Bien avant l’apparition de l’agriculture, il y a 10 000 ans, l’humanité adaptait son alimentation en fonction des saisons et se déplaçait à la recherche de nourriture. Aujourd’hui, il n’y a plus de saisons. 40 °C en mai, 15 en décembre, les scientifiques évoquent un certain “changement climatique” qui semblerait être d’origine anthropique. Mais l’humanité a tout prévu. Irrigation, pesticide, sélection génétique, mécanisation, l’agriculture moderne a réussi à faire pousser des tomates en hiver et n’avait plus besoin de se déplacer pour manger. Seulement, ce petit réchauffement annoncé par les scientifiques il y a 50 ans, commence à sérieusement pointer le bout de son nez et amène son lot de perturbations (lui aussi annoncé par les scientifiques il y a 50 ans).

Inondations, sécheresses, tempêtes, chute de la biodiversité, les menaces s’accumulent pour les agriculteurs et mettent en péril la sécurité alimentaire mondiale. Les technologies qui rendaient l’agriculture si efficace, le sont toujours, mais trouvent elles-mêmes des limites imposées par le changement climatique. L’irrigation en est le parfait exemple.

Un pays comme la France, a historiquement pu construire son agriculture sur une ressource en eau abondante permettant de produire beaucoup, même en période de sécheresse. Mais la raréfaction de la ressource en eau et l’assèchement des sols, ne permet plus cela. Un agriculteur irrigateur est, aujourd’hui, obligé de trouver d’autres solutions pour s’émanciper de l’irrigation. Premièrement, pour ne pas mettre son exploitation en péril économique si une pénurie d’eau venait à apparaître et deuxièmement pour continuer à nourrir les gens.

Une des céréales la plus dépendante en eau et donc très concernée par le problème est le maïs. Selon l’agroclimatologue Serge Zaka : “Pour une très grande partie de la France et surtout dans le sud, les rendements de maïs diminuent de façon drastique. Dans la configuration du climat actuel, on pourrait perdre 30% de la production en moyenne sur le territoire.” Le mot “moyenne” est très important ici puisqu’il indique que certaines années seront “seulement” à 10% de perte, mais l’année suivante pourrait afficher 80% de pertes. Une situation inimaginable quand on sait que la France est la première productrice européenne de maïs, avec plus de 3 millions d’hectares cultivés. “Le semis du maïs au mois de mai fait qu’il subit toutes les canicules et les sécheresses de l’été. Donc il est en première ligne de l’évolution de la température et du climat”, développe Serge Zaka.

Cartes des pertes de rendement moyen par an, en fonction de la hausse des températures moyenne (GIEC)

Des solutions, il en existe beaucoup. L’une d’entre elles consiste à se tourner vers des plantes plus résistantes à la chaleur et aux sécheresses. Des plantes qui permettraient de sécuriser une exploitation et assurer un rendement minimal ne mettant pas en péril la sécurité alimentaire. La plus connue est le sorgho et c’est cette céréale que l’on va décortiquer ici.

Introduction du sorgho en Europe

Le sorgho grain, est une plante herbacée, très répandue à l’état sauvage sous les climats tropicaux et subtropicaux. C’est une plante de 3 mètres de haut environ, surmontée d’épis jaunes, parsemé de petites graines rousses appelées “panicules”. Depuis des siècles, les peuples d’Afrique et d’Asie utilisent ses graines pour leur alimentation, sa paille pour le fourrage. Répandu plus tardivement en Europe et aux Etats-Unis, c’est aujourd’hui, la cinquième céréale la plus cultivée au monde, après le maïs, le riz, le blé et l’orge. “En France, sa culture a sérieusement commencé dans les Pyrénées, il y a une centaine d’années, explique David Pot, chercheur généticien au Cirad (centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). En revanche, la sélection génétique n’a commencé qu’il y a une quarantaine d’années, ce qui fait qu’elle est très en retard sur le maïs ou le blé”.

Schéma d’un plan de Sorgho (Alexandre Carré)

Par son origine tropicale, le sorgho est, comme le maïs, une plante dite « en C4 », un terme qui se rapporte au mode de fixation du carbone dans la plante. “Ce métabolisme lui confère un meilleur rendement pour la photosynthèse, que les céréales de nos latitudes (comme le blé) qui sont des plantes en C3, décrit David POT.

Son gros plus gros atout

La plus grande force du sorgho est son faible besoin en eau. “Il possède un système racinaire très dense et très profond (jusqu’à 2 mètres pour 1 mètre chez le maïs), il est capable d’extraire et d’utiliser avec plus d’efficience l’eau, indique le généticien. “Sa température de croissance optimale est comprise entre 27 °C et 35 °C alors que pour le maïs, c’est entre 21 °C et 27 °C.” En climat chaud, le sorgho a la particularité de limiter ses pertes d’eau par transpiration. Selon le chercheur, le sorgho consomme 30 % moins d’eau que le maïs pour un hectare de culture. Une économie non-négligeable pour l’agriculture et l’environnement.

Cette céréale est donc plus productive que le maïs lors de fortes chaleurs, mais il y a une nuance. “En conditions optimales, donc avec de l’eau à volonté, le maïs a un rendement 30% plus élevé que le sorgho, révèle David POT. Aujourd’hui certaines années sont encore favorables au maïs donc la rentabilité du sorgho ne le dépasse pas, c’est pour cela que l’on retrouve encore majoritairement du maïs dans nos campagnes”.

Le sorgho plie mais ne rompt pas

Le sorgho a la faculté d’être peu exposé aux maladies et ravageurs. Un autre avantage non-négligeable pour les agriculteurs et la biodiversité. “C’est une plante naturellement assez robuste, expose David Pot. Mais si dans le futur, il est amené à se densifier, on pourrait voir des maladies apparaître”.

Il est tout aussi économe en matière de fertilisation. Les besoins en engrais azotés sont modérés, car le sorgho est capable de prélever efficacement l’azote minéral disponible dans le sol, essentiel à son développement.

Le sorgho dans le monde en chiffre

Selon le ministère de l’Agriculture, le sorgho grain est aujourd’hui produit en Europe sur une superficie agricole de 309 000 hectares, dont plus de 60 000 hectares en France, deuxième producteur européen après la Hongrie. En tonnage, l’Union européenne ne produit qu’un million de tonnes par an. C’est peu comparé aux quelque 60 millions de tonnes récoltées sur la planète. “Le premier producteur mondial est l’Afrique, en particulier le Nigeria et le Soudan, explique Martin Gomez, chargé de promotion internationale à la FNPSMS (fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho). Dans ces pays, la quasi-totalité de la production est autoconsommée, c’est un aliment de base pour les populations africaines.” Les rendements africains sont très faibles en revanche : “Sur leurs quelque 30 millions de tonnes cultivés, les Africains ont un rendement de seulement 10 quintaux par hectare de moyenne alors qu’en France on est plus aux alentours de 80 à 100 quintaux par hectares, indique le généticien David Pot. Les agriculteurs n’ont à leur disposition que des variétés peu productives, mais on travaille avec eux pour améliorer leur rendement.”

Une filière qui peine à se lancer

Quand on regarde les qualités de résilience de la plante et sa productivité rentable et durable, on a du mal à imaginer pourquoi personne n’en parle et personne n’en plante. Le frein ne se situe pas dans l’agriculture en elle-même, mais dans la valorisation du grain une fois récolté. Pour résumer, on ne sait pas quoi en faire. Enfin, on sait mais personne ne veut se lancer, car il faut créer une filière de toute pièce et partir de quasiment zéro. “Le sorgho souffre d’un déficit d’image car il est en concurrence directe avec des productions bien établies comme le maïs, commente Martin Gomez. Il faut être sûr de lancer un produit qui puisse rivaliser avec les produits établis pour pouvoir motiver. Il faut une étincelle !” Les sociétés agroalimentaires doivent s’emparer de la filière sorgho et engendrer un mouvement pour pouvoir motiver les agriculteurs à en produire et ainsi leur proposer une alternative viable au maïs pour ne plus dépendre de l’irrigation. “Une labellisation du sorgho serait une bonne idée pour orienter les consommateurs et les fidéliser, exprime Martin Gomez. Il suffit du succès d’un produit pour que ça se lance.”

C’est bon le sorgho ?

Plusieurs produits à base de sorgho existent déjà en France. De la bière, du whisky, des biscuits, des pâtes, etc. Nutritionnellement comparable aux principales céréales en termes de protéines, d’acides aminés et de vitamines et riche en fibres, il permet aussi de produire des farines sans gluten et faibles en glucides. “Le sorgho peut être consommé en grain entier, comme le riz, ou, après transformation, sous forme de sucre, ou malté et fermenté, sous forme d’alcools, décrit David Pot.

Manon Fleury, cheffe de cuisine à Paris et auteure du livre “Céréales”, essaye de faire connaître les céréales méconnues comme le sorgho en les sublimant : “Le sorgho a un problème d’image. On imagine un bol de pâte collante un peu nulle alors que l’on peut faire des plats raffinés avec”, explique Manon Fleury. La cheffe, qui essaye de s’émanciper de l’aspect “bourgeois” de la cuisine française, estime que le sorgho est un atout écologique et gustatif qui gagnerait à être plus connu : “Les gens ont surtout besoin d’être aidés et guidés. C’est très bon et ça se marie avec beaucoup d’autres ingrédients. Son goût est légèrement sucré et se rapproche un peu du blé”, rigole-t-elle.

L’incarnation d’une opportunité

Le sorgho n’a pas à rougir de sa méconnaissance du grand public. Son retard sur les filières du maïs et du blé, occulte ses propriétés pourtant si vertueuses. “La filière n’a pas l’ambition de remplacer complètement le maïs, révèle Martin Gomez, chargé de promotion internationale à la FNPSMS. Le but, c’est de faire en sorte que l’agriculteur puisse gérer son risque climatique et son rendement potentiel pour assurer la durabilité économique et écologique de son exploitation”. Pour le climatologue, Serge Zaka, le développement du sorgho est une opportunité d’intégrer une nouvelle forme d’agriculture, moins dépendante de l’eau : “Le réchauffement climatique va redistribuer les cartes des acteurs économiques agricoles et il faut tirer en tirer des bénéfices pour changer nos méthodes et les rendre durables à long terme”.

Le sorgho commence doucement à se faire une place dans les rotations françaises et européenne. Les débouchés agroalimentaires existent et ne demandent qu’à être déployés. La capacité du sorgho à résister aux conditions imposées par le changement climatique et à fournir une assurance pour les agriculteurs en fait une véritable culture d’avenir pour manger demain.

Alexandre Carré

Lien vers la vidéo résumée ici

En France, consommer de la tomate fraîche est devenu si banal qu’on en oublierait presque qu’il s’agit d’un produit de saison. Pour en avoir toute l’année, l’Hexagone importe massivement, principalement du Maroc et d’Espagne. Des produits très compétitifs qui font de l’ombre à la tomate tricolore. Au point de l’évincer ?

Dans les foyers, les restaurants ou sur les étals, les tomates se consomment toute l’année. On en oublierait presque que sa saison dans l’Hexagone commence en mars et se termine en octobre. Un Français en consomme plus de 14 kilos par an d’après le ministère de l’Agriculture. Et ce chiffre ne prend même pas en compte les sauces, coulis et autres purées inclus dans les aliments transformés.

Mais les tomates françaises font grise mine. Après un passage par un maximum dans les années 2000, la production a été divisée par 3 en 20 ans. Et l’Europe facilite l’arrivée de produits d’importation sur son sol. En 1996, les Vingt-Sept signent avec l’Etat marocain un traité, baptisé « tomates contre blé », pour libéraliser la circulation de produits agricoles. Une main d’œuvre à faible coût, un ensoleillement supérieur et un régime douanier plus favorable provoquent l’afflux de produits très compétitifs dans les supermarchés français.

Selon une étude du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, le Maroc et l’Espagne ont fourni, en 2020, 80 % des tomates fraîches importées en France. Et quand les importations augmentent, la production française diminue. Moins 3 % en 2021 d’après l’organisme d’évaluation agricole Agreste. Et le nombre de producteurs et de surfaces d’exploitation ne font que réduire depuis 2004 d’après un rapport du Sénat. Et pourtant, la production reste relativement stable. Pourquoi ? L’évolution des techniques et des semences qui augmentent le rendement à l’hectare.

En France, le hors-sol s'impose

Les trois-quarts de la production française se concentrent en Bretagne, dans le Sud-Est et dans le Sud-Ouest, selon l’établissement France AgriMer. Dans un communiqué, Laurent Bergé, le président du principal syndicat de la culture de tomates en France, souligne que la majorité des producteurs de tomates en France ont adopté la culture hors-sol.

Introduite dans l’Hexagone dans les années 70, cette méthode consiste à « recréer des conditions comparables aux milieux d’origine des tomates, afin de permettre à la France de produire localement, tout en absorbant sa croissance de consommation », d’après le président de l’association.

Le principe ? Substituer la terre par un substrat, comme des pains de fibre de coco ou des billes d’argile. Un liquide chargé d’azote, de phosphore et des différents oligo-éléments est ensuite injecté par un réseau d’eau fermé. « Les racines des plantes baignent dans la solution nutritive », explique un ancien employé de Savéol, Germain Gelles, ce qui n’est pas consommé par des pieds de tomates et renvoyé dans le circuit ». Et les apports nutritifs ne sont pas les seuls facteurs que les exploitants peuvent faire varier. Température, aération, humidité… Tous les paramètres sont pilotables pour garantir des conditions optimales de croissance.

ENCADRE : d’où vient la tomate ?

La tomate est originaire d’Amérique du Sud. Cultivée pour la première fois au Mexique par les Aztèques, elle fut surnommée "tomalt". En Europe, il faudra attendre le XVIe siècle pour la voir débarquer sur les tables des notables. Un trésor ramené par les Espagnols et les Portugais après la découverte de l’Amérique.

Même si plus de 4000 variétés sont aujourd’hui cultivées sur le Vieux continent, la tomate n’en reste pas moins une plante tropicale. Température supérieure à 24°C, sensibilité aux variations de chaleur, besoin en lumière ou taux d’humidité important, les plants requièrent des conditions spécifiques. Ce qui fait d’elle, avec le concombre, la production la plus énergivore.

Pour Alain Delebecq, conseiller pour le groupement Bio en Hauts-de-France, la culture de la tomate hors-sol s’est développée pour lutter contre mildiou. Ce champignon parasite connaît une recrudescence dans les années 70-80, avec l’arrivée sur le sol européen de nouvelles souches. Provenant du Mexique, elles résistent à la plupart des fongicides utilisés dans les exploitations.

En parallèle, de nouveaux gènes de résistance au mildiou sont découverts et insérés dans des variétés hybrides fixées, les F1. Obtenues par croisement, elles possèdent une très grande stabilité. En clair : ces plantes produisent des fruits avec le même goût, aspect et couleur. « L’agro-industrie a tendance à standardiser pour garantir la même qualité à tous », souligne Roland Robin, le vice-président de l’association Jardin des tomates qui sauvegarde des variétés anciennes. Mais le travail des ingénieurs agronomes va beaucoup plus loin, puisqu’ils savent modifier d’autres paramètres comme la durée de conservation, la résistance aux maladies ou le rendement.

Et en couplant ces variétés à la gestion précise de la culture hors-sol… un ravissement pour les géants de l’agroalimentaire. LA solution miracle ? Pas vraiment pour Laurent Minet, un ingénieur belge qui a conduit une étude sur le mildiou au Centre technique horticole de Gembloux.

Pour Serge Simon, ingénieur spécialisé dans la production de tomates sous serre, le choix de la culture n’est pas si évident. « Si la parcelle concernée possède une terre de qualité, le hors-sol ne se justifie pas toujours », précise-t-il. Et le scientifique va plus loin. Produire avec cette méthode de culture est un « non-sens » selon lui, surtout si on veut aller vers un modèle durable. « L’agriculture - en particulier biologique - cherche à trouver des solutions pour utiliser les parcelles sans épuiser les sols. Si on coupe le lien à la terre, on va à contresens de la marche du monde. »

Une tomate sur trois provient de l'étranger

Selon le Sénat, 632 000 tonnes de tomates ont été produites en France au cours de l’année 2022. Mais un quart de la production est transformée en concentrés, conserves ou jus. Finalement, 405 000 tonnes de fruits arriveront sur les étals français.

Et l’Hexagone importe en quantité. 507 000 tonnes en 2020, qui le place troisième importateur mondial. Mais attention, une grande part des conteneurs ne sont pas déchargés dans l’Hexagone. En effet, ils transitent par le marché Saint-Charles International de Perpignan, avant de continuer leur route vers les autres pays européens. 200 000 tonnes environ en partance pour l’Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne ou la Pologne. Au final, la commission du Sénat précise que 36 % des tomates fraîches consommées en France proviennent de l’extérieur.

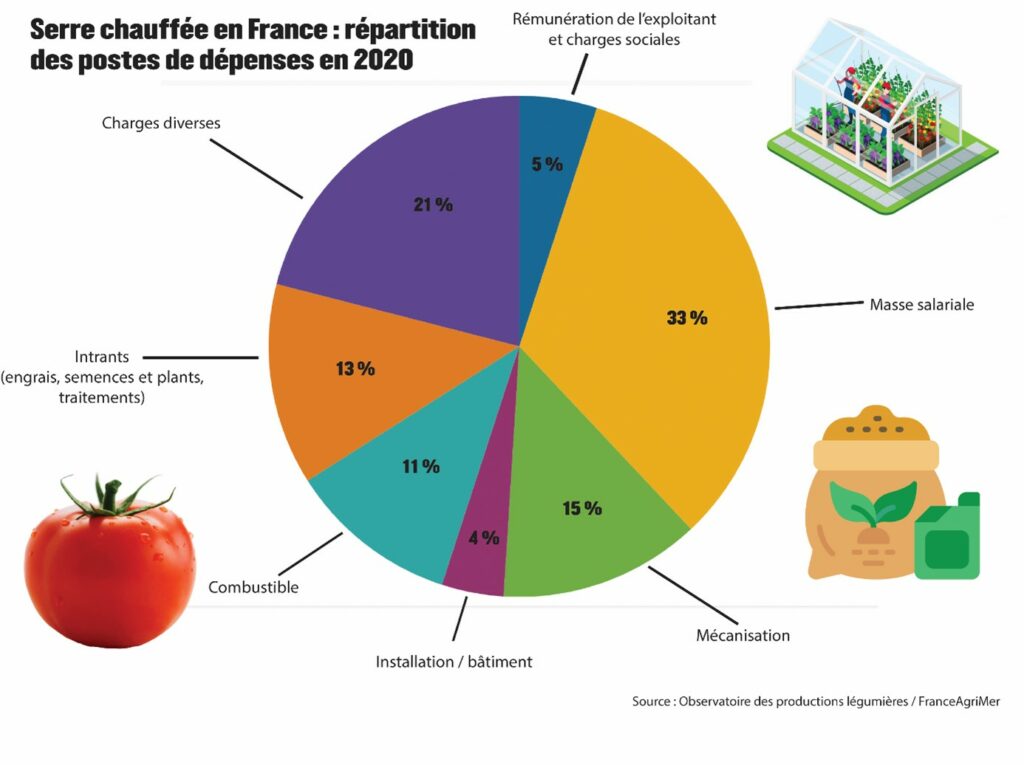

Deux tiers des tomates importées arrivent en contre-saison. Mais pourquoi – quand on sait contrôler les paramètres climatiques – ne pas produire continuellement en France ? Car – au-delà des avantages des produits d’importation - se passer du rythme des saisons coûte cher.

Le principal frein : la température. Selon Marc Nesonson, chauffagiste spécialiste des serres, les infrastructures sont maintenues à 24 °C la journée durant la saison pour assurer un maximum de rendement. Et le mercure augmente encore de 2°C au moment de la maturation des fruits, en juin et juillet. Pour chauffer, les producteurs ont recours à des chaudières à gaz. Mais en période de gel, quand le marché de l’énergie est tendu, maintenir des serres à bonne température n’est pas rentable.

A cela s’ajoute la luminosité. Pour qu’une tomate développe ses arômes, elle doit être suffisamment exposée à la lumière. « Dans les serres, on rajoute des lampes photosynthétiques pour prolonger la durée du jour et maximiser la croissance de plantes », explique Germain Gelles, un ancien technicien agricole de Savéol, chargé de cette étape de production dans une serre bretonne. Durant les jours les plus raccourcis et les moins lumineux de l’année, les lampes devraient fonctionner à plein régime pour compenser. Et ça consomme !

Mais les factures d’énergies ne découragent pas les producteurs. Les petits exploitants ont même tendance à utiliser davantage de lumière et de gaz comme le précise Marc Nesonson. Cette pratique, rapportée au chauffagiste par plusieurs clients, a pour objectif de produire des tomates précoces « Les gros producteurs raflent les marchés auprès des grandes enseignes en été. Les plus petites structures essaient de vendre leur production avant cette période pour espérer décrocher des contrats avant juillet/août ».

Et sans parler des coûts fixes : main-d’œuvre, achats de produits phytosanitaires, entretien des installations ou encore irrigation. Pour ce dernier point, les professionnels ne sont pas véritablement impactés. Dans la quasi-totalité des régions françaises, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour limiter l’arrosage. Mais toutes les pratiques n’étaient pas concernées : « On avait le droit d’arroser les cultures par aspersions en plein champ jusqu’à 10 h le matin et après 18 h le soir. Par contre, l’irrigation au goutte à goutte, en journée, on avait le droit », explique Germain Gelles. Dans le Finistère, David Derrien président de l’association A quoi ça serre ?, précise qu’en Bretagne, la position dominante des exploitants de serres, leur ont permis « d’obtenir des dérogations préfectorales pour continuer de puiser dans les nappes, alors même que les plans sécheresse étaient toujours en vigueur ».

Miser sur la qualité pour survivre...

Au niveau européen, la production de tomates décroît également. Le dernier rapport de la commission sur la sécurité alimentaire souligne aussi que les importations hors UE sont en hausse constante. Clap de fin pour cette production ? Pour Germain Gelles, les exploitations tricolores survivront grâce au goût. « Les tomates ne sont jamais récoltées à pleine maturité au Maroc ou en Espagne, donc elles n’ont pas pu développer toutes leurs saveurs », précise-t-il.

Pour qu’une tomate arrive bien rouge en rayon, elle doit être récoltée avant sa pleine maturité. Elle continuera à mûrir durant le transport, donc plus les produits viennent de loin, moins ils seront gorgés de lumière. « Même la tomate Savéol qui pousse dans la flotte arrivera plus mûre qu’une tomate d’importation », ajoute l’exploitant qui cultive aujourd’hui la tomate en agriculture biologique.

La deuxième chose qui entre en ligne de compte est les propriétés du sol « Une même variété de tomate plantée en plein champ ou dans un pain de laine de roche, le goût sera totalement différent, » souligne-t-il. Les propos de Serge Simon, spécialiste du fruit, vont dans le même sens : « la solution nutritive ne reproduit pas vraiment la complexité d’un sol. Les tomates n’auront forcément pas la même richesse aromatique », déclare l’ingénieur agronome.

Une perte de saveur dénoncée depuis plusieurs décennies par Roland Robin qui conserve des variétés anciennes au château de Landiras, à 30 minutes de Bordeaux. « Des tomates hybrides utilisées par l’industrie pour nourrir les foules, qui dégagent des rendements intéressants, mais souvent au détriment du goût », se désole-t-il.

ENCADRE : les tomates anciennes

« Les tomates vendues « anciennes » sont en réalité des tomates hybrides. On en trouve de toutes les couleurs dans la grande distribution », explique Roland Robin, vice-président d’une association de conservation de variétés de tomates. Rouge, orange, noir… Les tomates – d’appellation commerciale ancienne – vendues à prix d’or dans les supermarchés ne le sont pas vraiment. La Green Zebra - qu’on retrouve en bonne place sur les étals - n’est pas si vieille. Elle a été créée en 1985 par un célèbre hybrideur américain, Tom Wagner.

L’utilisation de variétés anciennes par l’industrie relève selon lui « d’une arnaque ». « Les hybrideurs cherchent tous les jours à fixer de nouvelles variétés pour améliorer les productions ». Mais pour Roland Robin, « le consommateur n’y voit que du feu, son goût ayant été altéré par des décennies de produits issus de la grande distribution ».

Selon la loi, pour qu’une semence soit commercialisée, elle doit être inscrite au Catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivées en France. En 2023, 538 variétés de tomates y sont cataloguées. Mais seulement deux semences non hybrides – la tomate anacœur et la tomate cerise – peuvent être utilisées par les agriculteurs. Pour les autres variétés anciennes, elles sont commercialisables, mais restent majoritairement à destination des jardiniers amateurs. Sur les sachets de semences, la mention « variétés dont le produit de la récolte est principalement destiné à l'autoconsommation » est écrite. Selon une directive de la Commission européenne datée de novembre 2009, ces semences peuvent aussi être utilisées « dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédagogiques spécifiques ».

...ou être à la recherche d'un prix

Pour que la production française se développe, le passionné affirme que les clients doivent d’abord réapprendre à apprécier ce produit : « Les tomates arrivent au mois de mars et sont consommables jusqu’à d’août. Après, il n’y en a plus », martèle-t-il.

Dans le Nord, la filière tomate n’est pas industrialisée. A part une grande structure faisant du hors-sol, les tomates sont surtout cultivées en pleine terre, sous des bâches et au sein de petites exploitations. Une production ensuite écoulée en local et qui s’en est « plutôt bien tirée face aux ralentissements du Covid, l’inflation et la concurrence étrangère » explique Alain Delebecq, le conseiller du groupement Bio en Hauts-de-France. Dans un contexte où la production de tomates françaises d’industrie ralentit.

Réapprendre à consommer à la bonne période de l’année et de facto diminuer les importations. Possible pour Roland Robin. Mais l’évolution du marché dans l’Hexagone tend à aller en sens inverse, la consommation de tomates augmentant d’année en année. C’est que cette star de l’été s’est imposée au fil des décennies dans nos assiettes, à grand renfort de campagnes publicitaires qui la banalisent encore davantage.

La problématique du prix a aussi toute son importance, boostée par le contexte inflationniste : « Le consommateur n’est plus à la recherche de qualité, mais d’un prix », remarque Germain Gelles sur son exploitation. Et cette tendance profite aux produits d’exportation. Mais imaginez un instant. Une tomate récoltée à moins de 30 kilomètres de chez vous, parée de ses plus belles couleurs et d’une saveur exquise. Un plaisir de saison qui n’a pas de prix !

Benjamin Houry

Face au changement climatique, l’humanité doit diminuer drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. L’un des principaux leviers concerne l’agriculture. Individuellement, modifier son alimentation et diminuer l’apport en viande est indispensable. Mais est-ce que ce changement impacte négativement notre santé ?

Aujourd’hui, plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) dues aux activités humaines sont liées à l’alimentation. Plus précisément, 72 % à 78 % de toutes les émissions mondiales de GES du secteur agricole sont émises par les produits d’origine animale. Pour décarboner nos repas, le GIEC propose plusieurs pistes de solutions, parmi lesquelles on retrouve la diminution de consommation d’aliments d’origine animale.

Indispensable pour l’environnement, cette évolution pose toutefois une question: et notre santé ? Dans la pyramide alimentaire, on observe bien du lait de vache, du poulet, du fromage etc…Aujourd’hui leur place tend à être diminuée notamment avec l’arrivée des protéines végétales, mais est-il possible de s’en passer ?

L’humain, une espèce omnivore

Être omnivore, c’est par définition le fait de pouvoir manger des aliments d’origine végétale et animale, chose permise grâce à l’appareil digestif. Pour l’homme, il n’y a pas grand mystère selon Delphine Rousseau, chercheuse en nutrition au CNRS: « oui, nous sommes omnivores. Dans le cas contraire, manger uniquement de la viande ou à l’inverse exclusivement des végétaux entraînerait de sérieux problèmes de santé ». Pour autant, de nombreux débats existent sur la part de chaque type d’aliments à consommer.

L’OMS (organisation mondiale de la santé) détaille dans sa page sur l’alimentation saine les apports nécessaires. On retrouve en premier lieu les fruits, légumineuses suivis des céréales et féculents. Viennent ensuite le sucre et les matières grasses, ces dernières ne devant pas excéder 30 % de l’apport énergétique total. Cette classification se rapproche de la fameuse pyramide nutritionnelle. Mais depuis quelques années, elle a un peu changé.

Une des principales évolutions concerne l’apport des protéines par la viande, diminué au profit des protéines végétales. Dans sa dernière recommandation de 2017, l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) porte un regard appuyé sur les légumineuses (lentilles, pois chiches) comme apport en protéines. À l’inverse, l’agence « insiste sur la nécessité de réduire considérablement la consommation de charcuteries (jambon, saucisson, saucisse, pâté, etc.) afin qu’elle ne dépasse pas 25 g par jour. La consommation de viandes hors volaille (bœuf, porc, agneau, etc.) devrait quant à elle ne pas dépasser 500 g par semaine ». Cela revient à ne pas manger plus de 5 steaks hachés par semaine. Des recommandations loin d’être mises en œuvre selon l’enquête nationale ESTEBAN.

Moins de viande pour une meilleure santé

La viande voit donc son poids dans nos assiettes largement minoré, à l’inverse des protéines végétales. Pourtant, il n’est pas rare d’entendre la critique de la qualité de la protéine, supérieure quand il s’agit de viande animale. Sur ce sujet, la nutritionniste Pauline Lecomte est formelle: « les protéines végétales et animales sont équivalentes ».

Pour en comprendre la raison, il faut s’attarder sur le point de différence entre les deux types de protéines: les acides aminés. Ce sont des molécules indispensables au fonctionnement de notre organisme. Si l’on consomme uniquement des protéines végétales, il est indispensable de bien varier son alimentation (légumineuses, céréales) afin de toutes les avoir. À l’inverse, la viande les fournit toutes que l’on parle de bœuf, poulet, porc etc. Mais il y a un revers de la médaille.

En 2015, le centre international de recherche sur le cancer a publié une étude indiquant qu’une forte consommation de viande rouge et de viandes transformées (charcuterie, porc et bœuf entre autres) était associée à un risque accru de cancer colorectal. Même constat dans une étude similaire produite par l’université de Californie, nommée Neu5Gc. « La viande rouge est excellente, si vous voulez vivre 45 ans », déclarait Ajit Varki, l’auteur principal.

Pour le moment, les études ont seulement démontré l’impact négatif de la viande rouge, à savoir le porc et le bœuf. Pour ce qui est de la volaille, aucune étude permet d’affirmer pour le moment qu’elle a un impact négatif sur la santé. Pour Fabien Badariotti docteur en biologie moléculaire et cellulaire et membre de l’ONAV (Observatoire national de l’alimentation végétale), « notre corps peut manger des produits issus d’animaux, mais il y a des limites ». À l’inverse, est-ce que le fait de ne plus manger de viande du tout pose problème ?

Végétariens sans problème, végétaliens à surveiller

Lorsque l’on parle de végétaliser son alimentation, la critique des carences arrive très vite. Les principaux concernés sont les végétaliens (et vegans, dont le régime est identique), qui ne mangent aucun produits issus d’animaux. Pour eux, il est important de s’intéresser aux « besoins en protéines, fer, calcium, zinc, iode, vitamine b12, oméga 3 » note Pauline Lecomte. Pour certains nutriments comme la vitamine B12, un complément alimentaire est d’ailleurs conseillé.

De plus, une attention particulière doit notamment être faite en fonction de l’âge, du lieu de vie…Comme l’explique Dalila Azzout-marniche, professeure en nutrition à AgroParisTech « il y a des différences de besoin en croissance ou pendant la grossesse par exemple. Pendant l’allaitement, lorsqu’il s’agit d’une personne âgée, il y a aussi des besoins spécifiques. »

Un autre point d’interrogation concerne le calcium. Présent dans le lait, on en retrouve aussi dans la laitue, les amandes, le soja et de nombreuses légumineuses. Actuellement, certains chercheurs étudient la qualité du calcium en fonction de sa provenance, et la manière dont il est minéralisé dans le corps. « La cause de cet effet mal connu, on travaille actuellement dessus, » reconnait Dalila Azzout-Marniche. Pour l’heure, il est donc difficile de savoir si le calcium du lait de vache est meilleur que celui de la laitue.

Pour les végétariens, qui peuvent consommer des œufs ainsi que du lait, du fromage etc, la question des carences est vite réglé.D’après Pauline Lecomte, « il n’y a pas vraiment de problèmes ». Il semblerait donc bien que l’homme, un animal omnivore puisse végétaliser son alimentation et devenir végétarien, sans pour autant souffrir de manques. Une bonne nouvelle dans la lutte contre le changement climatique.

La viande, culturellement au coeur de nos assiettes

En France (mais pas que), la viande est profondément ancrée dans le patrimoine culturel et gastronomique. Magret de canard, boeuf bourguignon, blanquette de veau…la culture culinaire française offre à la viande une place de choix. L’INRAE (l’Institut national de la recherche agronomique) explique également que « ce patrimoine se reflète aussi par la diversité des spécialités et des races d’animaux, toutes attachées à un territoire et à une histoire ».

Bien présente dans l’assiette, la viande est très appréciée. La raison ? Eh bien car sa saveur éveille les papilles explique Gilles Fumey, chercheur en géographie culturelle, « sur le plan gustatif, les cuissons révèlent parfois des saveurs très appréciées. C’est notamment le cas pour ce qui est grillé avec la réaction de Maillard », un procédé chimique qui déploie les arômes des aliments, tel une viande grillé au barbecue.

Toutefois, la viande n’est pas une évidence partout. Sa présence est inégale dans le monde. En Afrique ou Asie, l’aliment central des assiettes à plutôt tendance à être la céréale. « Les protéines animales sont reléguées au rang d’accompagnement » affirme la socio-anthropologue Elise Mognard.

Le rang social joue également un rôle. Toujours selon Elise Mognard, « Il y a bien une valorisation symbolique de l’accès à la viande comme étant un signe de richesse », mais cela varie beaucoup d’une culture à une autre. En occident par exemple, les personnes les plus aisés et éduqués végétalisent plus facilement leur alimentation. Difficile donc de dégager une tendance globale.

Une chose est sûre, les produits issus d’animaux sont toujours présents d’une manière ou d’une autre. En 2021, les français consommaient en moyenne 85,1kg de viande selon le ministère de l’agriculture. Un chiffre qui avait augmenté de 0,7% par rapport à 2020. À l’échelle de la planète, plus de 65 milliards d’animaux qui sont tués (soit près de 2 000 animaux par seconde) pour remplir nos assiettes.

Il est pourtant impératif de réduire leur consommation, pour améliorer la santé humaine et planétaire. Au regard de l’histoire de l’humanité c’est tout à fait possible car il ne faut pas oublier que l’un des plus grands atouts de l’homme, c’est son adaptabilité. Ce qui lui a notamment permis il y a plusieurs milliers d’années de se développer aux quatre coins de la planète.

Nos ancêtres, champions de l’adaptabilité

Dans la culture populaire, nos ancêtres cro-magnon, néandertaliens sont vêtus de peau d’animaux chassés et consommés pour se nourrir. Mais grâce aux découvertes récentes des archéologues et paléo-anthropologues, cette image à pris un coup de vieux.

Depuis plusieurs années, diverses études ont apporté un nouvel éclairage sur l’alimentation de nos ancêtres. « De plus en plus de personnes développent de nouvelles méthodes pour étudier le passé », explique Amanda Henry, professeure d’archéologie à l’université de Leiden aux Pays-Bas.

C’est le cas au sein de l’Institut Max Planck, une des références sur le sujet. Des chercheurs se sont penchés sur l’azote de l’émail des dents au niveau moléculaire. Jusqu’à présent ce genre de recherches n’était effectué que sur le collagène des os, qui ne se conserve pas très bien. Avec cette nouvelle technique, il est alors possible de se pencher sur « des spécimens beaucoup plus anciens ou mal conservés » affirme Amanda Henry.

Un régime végétalisé…et surtout très adaptable

Ce qui en ressort, c’est que « les plantes ont été très sous-estimées » déclare la professeure de Leiden. Même son de cloche pour Christina Warinner, professeure adjointe d’anthropologie à l’Université de Harvard. Ces dernières années, les études fleurissent pour démontrer que les hominidés consommaient des végétaux.

Autre élément d’importance, il n’y avait pas qu’un seul régime unique pour chaque espèce. L’assiette variait bien souvent en fonction des saisons, de la géographie locale. « Il n’y a pas de régime « ancestral » unique » explique Amanda Henry. La preuve, des cas de cannibalisme ont été retrouvé chez des néandertaliens et homo sapiens.

Au final, ce qui caractérise l’alimentation de nos ancêtres, c’est qu’il y a « une vraie adaptabilité des hominidés pour vivre dans des milieux divers et consommer ce qu’il y a de disponible dans l’environnement » résume Marie Besse, directrice du laboratoire d’archéologie préhistorique de l’université de Genève.

Toutefois, difficile de déterminer précisément l’assiette de nos ancêtres. Comme l’explique Antoine Balzeau, paléoanthropologue au Muséum national d’histoire naturelle: « les études sur le sujet se concentrent sur le peu de restes retrouvés, ce qui reste un petit échantillon. Il y a toujours un manque d’informations ».

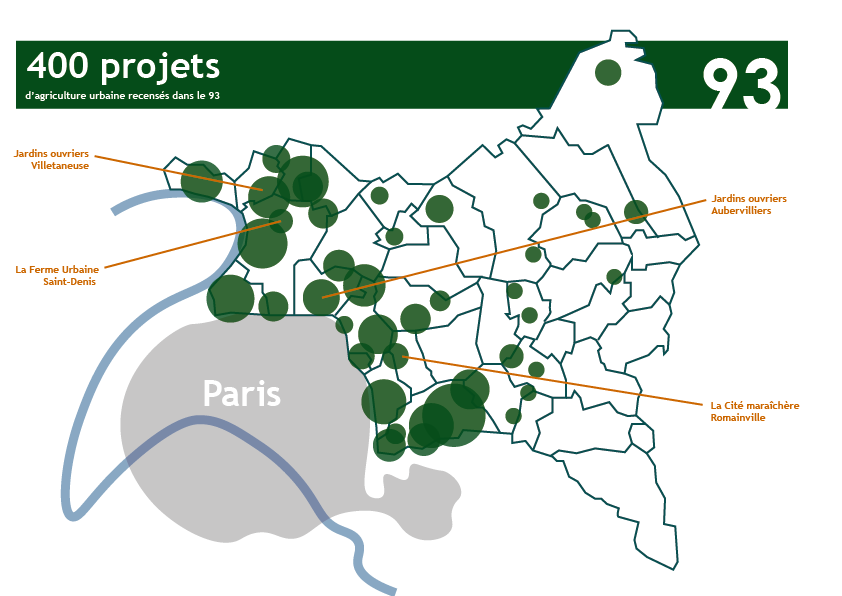

Les projets d’agriculture urbaine fleurissent depuis plusieurs années, notamment en région parisienne dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Si le maraîchage urbain ne peut pas nourrir les franciliens, c’est un bon moyen de donner accès à des produits frais localement, de créer du lien social, tout en offrant la chance aux plus précaires d’avoir accès à la « terre ».

Bêche à la main et sourire malicieux au coin des lèvres, Simon retourne la terre sous ses pieds. Entre deux mouvements, il relève la tête, lâche une blague, se marre, et reprend. Sous les ordres de sa femme, Pétronille, le Guadeloupéen prépare le potager pour les premiers plants de pomme de terre de la saison. Sur la petite parcelle maraîchère de 250m2 se pressent une petite cabane verte, un grand cerisier en fleur, des blettes, du persil, une rangée d’oignons, du thym, de la rhubarbe, des carottes et quelques betteraves. Autours, une centaine d’autres potagers similaires se serrent les uns contre les autres, formant une mosaïque haut en couleur. Plus loin, surplombant le joyeux fouillis des parcelles maraîchères : un ensemble de tours de logements. Le contraste est frappant entre les jardins ouvriers de Villetaneuse, banlieue située à une dizaine de kilomètres dans le nord de Paris, et les immeubles de la cité Grandcoing, qui se découpent sur le ciel orageux.

Simon et Pétronille habitent à Villetaneuse, travaillent de nuit pour un revenu modeste et cultivent cette parcelle individuelle, mise à disposition par la municipalité, dès qu’ils le peuvent. Ces jardins ouvriers sont une forme héritée de l’époque ouvrière de la fin du XIXe, ces cultures étaient destinées à améliorer la qualité de vie des travailleurs en leur permettant d’avoir une ressource alimentaire complémentaire. Celle où le couple se trouve a été créé en 1978. « J’avais déjà mon jardin avant de le rencontrer », s’exclame Pétronille dans un éclat de rire, en pointant Simon du menton. Avoir un potager en région parisienne, ce n’est pas réservé aux classes aisées du centre de la capitale. Et les banlieues ne se limitent pas à des villes grises bétonnées. Les deux Villetaneusiens qui arpentent leur lopin de terre en se taquinant joyeusement en sont le parfait exemple.

Déserts alimentaires

« Les terres agricoles urbaines, c’est un moyen de lutte contre les inégalités sociales et environnementales, assure Ségolène Darly, chercheuse au Laboratoire Dynamiques sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS), dans les quartiers populaires, c’est là que ça a le plus de sens. » Avec un taux de pauvreté avoisinant les 28% (INSEE en 2020), deux fois supérieur à la moyenne nationale, les habitants de Seine-Saint-Denis continuent d’avoir des difficultés d’accès à une nourriture saine et diversifiée.

Sur l’année 2021-2022, les Restos du Cœur y ont distribué un peu plus de cinq millions de repas, c’est quatre fois plus que dans le département voisin des Hauts-de-Seine. L’insécurité alimentaire est à la fois liée à un manque en terme de quantité, mais aussi en terme de qualité. Certaines parties du département s’apparentent à des « déserts alimentaires » où les Séquano-dionysiens ne peuvent pas se procurer des aliments sains à des prix abordables. « Les populations avec peu de moyens sont d’ailleurs plus exposées au niveau santé », complète Ségolène Darly. La crise COVID, puis l’inflation, ont accentué encore davantage cette fracture, particulièrement pour les deux tiers deshabitants qui résident dans les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville (QPV).

« L’agriculture urbaine ne peut pas nourrir les villes »

Face à ce constat, le département a lancé en février 2022 un « plan alimentaire territorial » pour réduire la précarité alimentaire et relocaliser une partie de la production agricole. « L’alimentation est un marqueur des inégalités sociales, pointait le président du département, Stéphane Troussel, lors du lancement du plan, on ne va pas transformer la Seine-Saint-Denis en nouvelle terre agricole, mais on peut certainement faciliter l’accès à des produits de qualité ». Le plan mise entre autres sur le développement de l’agriculture urbaine dans les espaces vacants, friches et autres dents creuses des villes du 93.

« On ne se voile pas la face, ce n’est pas avec les projets d’agriculture urbaine en Seine-Saint-Denis que l’on va nourrir le département », nuançait néanmoins l’élu socialiste. Le manque d’espaces cultivables en ville est la principale limite. Malgré son passé maraîcher, la Seine-Saint-Denis est aujourd’hui artificialisée sur plus de 90 % de sa surface, ce qui ne laisse qu’environ 500 hectares disponibles pour l’agriculture. Il en faudrait mille fois plus pour atteindre une autonomie alimentaire.

« Il y a eu un engouement pour l’agriculture urbaine : “ça va sauver les villes !”, confirme Hugo de Vergès, animateur de l’UMT Durabilité des Fermes Urbaines Professionnelles,c’est complètement une utopie pour des raisons économiques. On est aujourd’hui conscient que l’agriculture urbaine ne peut pas nourrir les villes. » Si les contraintes d’urbanisme et de pollutions des sols ne permettent pas de produire en quantité suffisante, les champs des villes représentent néanmoins un accès direct à des produits frais pour les Séquano-dionysiens.

Légumes made in 93

Dans une allée voisine des jardins ouvriers de Villetaneuse, Canela Maria, qui jardine là depuis 1986, se réjouit de sa petite production : « On fait des légumes pour tout l’hiver, s’exclame-t-elle fièrement, et pas de produits chimiques. » Elle aussi prévoit d’enterrer ses pommes de terre dans la journée, bien qu’elle trouve le sol encore trop humide. « On fait avec la terre et les moyens du bord ! », rigole la Portugaise en jetant un œil aux gros nuages noirs de plus en plus menaçants. « Le plaisir, c’est de consommer ce qu’on a planté, ajoute Pétronille, ça n’a pas la même saveur ». Cultiver, c’est aussi casser la barrière culturelle retrouvée dans les quartiers populaires : les produits sains ne sont pas réservés aux classes sociales aisées.

La Seine-Saint-Denis est un département particulièrement avancé en termes d’agriculture urbaine avec près de 400 projets recensés sur l’ensemble du 93. De l’autre côté du département, à Romainville, le marché de la Cité maraîchère se tient tout les mercredi en fin d’après-midi depuis deux ans. Les quelques étales proposent des produits cultivés dans des bacs hors-sol, répartis dans les six étages et le sous-sol du bâtiment aux allures de serre verticale. En ce début de printemps, les 2 500 habitants des HLM du quartier Marcel-Cachin peuvent y trouver des laitues, du fenouil, des pleurotes, des blettes, des shitakés, des navets ou du mesclun. La particularité de ce marché ? Les tarifs sont adaptés aux revenus des familles. Selon leur quotient familial, les Romainvillois.es ont des remises allant de -25% à -75% sur les produits. « On est dans la volonté de mettre en place un lieu populaire, pour les habitants, pour changer les modes de consommation et d’alimentation », explique Yuna Conan, la directrice de la Cité. Le lieu est financé comme un équipement municipal, au même titre qu’une médiathèque par exemple. L’objectif n’est pas de fournir toute la ville, mais d’aider très localement.

Des champs et des tours

Les « champs » des villes peuvent prendre la forme d’immeubles comme à Romainville, d’une combinaison de potagers comme à Villetaneuse ou bien simplement de vrais champs. Comme à la campagne, sauf que c’est en pleine ville. C’est le cas à Saint-Denis, où en lieu et place d’une friche, plusieurs champs, des vergers et des serres s’étendent sur un hectare, juste devant la Grande mosquée. Entourés par les grands ensembles de logements des cités Salvador Allende, Saussaie Floréal les Courtilles (SFC) et le quartier du Clos Saint-Lazare à Stains, deux fermes urbaines et des jardins ouvriers détonnent dans le paysage. Le Parti Poétique, une association qui exploite une partie de cet espace, cultive en permaculture fruits, légumes et aromates depuis 2018. Environ 30% de la production est revendue à des professionnels.

Roxane de Buttet Nowak, employée maraîchère, s’attache à arroser des soucis, de petites fleurs comestibles qui servent à décorer les plats des assiettes d’une douzaine de restaurants parisiens. « C’est rare cette dent creuse si proche de Paris, remarque la jeune femme, nous pouvons cultiver au cœur de la ville ».Le reste, la production de légumes, comme les radis qui arriveront à maturité d’ici quelques jours, l’association le met à disposition de personnes en situation de précarité alimentaire. Depuis la pandémie, des paniers sont distribuées avec l’aide de plusieurs associations solidaires locales qui œuvrent à Saint-Denis, Stains et Pierrefitte-sur-Seine. La Ferme évoluera une nouvelle fois en 2023 pour ouvrir une académie qui accueillera les enfants de la zone.

Des racines au lien social

Si ce n’est pas une solution alimentaire à grande échelle, les fermes urbaines, jardins ouvriers et jardins partagés souffrent de la course au rendement. « D’un point de vue sémantique le terme d’agriculture urbaine n’est pas vraiment adéquat, car il n’y a pas seulement un objectif productiviste, avance Hugo de Vergès, Pour la plupart des fermes urbaines, l’agriculture ne représente que 20 à 40% de l’activité. L’animation, la pédagogie ou les actions sociales sont majoritaires. Mais cette multifonctionnalité reste inconnue du grand public. » En faisant le tour d’un second secteur des jardins ouvriers villetaneusiens, le président Jean-Marie Beauchamp parle des gens, d’où ils viennent, ce qu’ils font et comment ils peuvent développer leurs cultures pour ne pas à avoir à acheter de tomates l’été prochain. « On n’est pas là pour faire de l’intensif, dit-il en montrant un vieil homme penché sur un sillon planté d’oignons, Amadi a 93 ans, il passe tout son temps ici ». Au bout du lopin de terre, derrière un grillage, des jeunes jouent au foot en bas de la Cité Ozanam. « Il habite juste là au 2ème étage du HLM », pointe Jean-Marie Beauchamp.

« L’agriculture urbaine n’est pas qu’alimentaire, elle est social avant tout », acquiesce Hugo de Vergès. Dans le 93, les projets se spécialisent de plus en plus sur l’intérêt de relier une production agricole, avec des questions de santé et d’écologie. Grossièrement, avoir un champ en bas de son immeuble, c’est pouvoir y cueillir des tomates, mais c’est surtout avoir la chance de participer à la pousse, avoir accès à la terre, à de bons produits et le partager. A cette échelle, l’agriculture urbaine a une vraie utilité, ça ne remplit pas l’assiette, mais ça lui donne du sens. Le défi, c’est de mieux définir ces « à côtés » pour développer d’initiatives. « Avec l’alimentation, c’est facile de quantifier un tonnage, commenteHugo de Vergès, le côté social, c’est beaucoup plus immatériel … » La clé, c’est de s’appuyer sur les habitants qui seront les artisans du futur projet sous leurs fenêtres. Qu’ils puissent manger demain, ce qu’ils ont décidé de planter hier.

Il pleut maintenant à Villetaneuse. Pétronille s’est elle lancée dans le tri de ses graines de tomates, brandit un sachet : « c’est une variété mexicaine qu’on a au Paraguay, la Physalis ixocarpa ». Elle est heureuse de pouvoir retrouver son pays de naissance au travers de son jardin. « La terre, c’est mes origines guaranis, se confie-t-elle, chez moi, on l’aime et on la respecte. Je retrouve ça ici. » Pas de quoi tirer une larme à Simon, qui se moque gentiment de l’instant émotion. Il a pourtant fait pareil, il a récolté des christophines la semaine passée, une courge très appréciée aux Antilles.

Noé Benté

Le grimoire de famille, recueil des recettes transmises de génération en génération, est-il dépassé ?Après l’entrée dans nos cuisines des émissions de télévision puis des recttes numériques du blog – marmiton.org en tête – les réseaux sociaux se mettent aux fourneaux. Vidéos courtes accompagnées de musique, visuels travaillés et mise en scène de la cuisine : les nouveaux codes d’Instagram et TikTok bousculent le monde culinaire.

La cuisine du Nord a longtemps été négligée, et est restée enfermée dans des traditions familiales sans dépasser les frontières. Pourtant, en 2023, la région Hauts-de-France a été nommée capitale de la gastronomie.

C’est pour fêter cette toute nouvelle reconnaissance de la gastronomie nordiste que le chef Alexandre Gauthier a mis en place une collecte scientifique des cahiers de recettes dans tout le territoire. Un projet appelé la Cuisinerie, qui rappelle l’importance des traditions écrites de la cuisine. En parallèle, les réseaux sociaux et plus généralement Internet s’accaparent l’apprentissage de la cuisine : alors, quel avenir pour ces fameuses traditions ?

Un des concepts phares de la présence de la cuisine sur les réseaux sociaux, c’est celui du foodporn. Ce sont des vidéos et des photos érotisant la cuisine, un moyen de faire des vues et surtout de donner envie d’aller à un restaurant, de commander des plats ou de cuisiner. Les créateurs de ces contenus sont généralement surnommés “foodie”, c’est-à-dire un gourmet. Comment les reconnaître ? Il postent régulièrement des photos de leurs assiettes. La food a quant à elle a tout intérêt à investir les réseaux sociaux, notamment pour gagner en visibilité auprès des jeunes et, pourquoi pas, susciter des vocations. C’est aussi via les Instagram, TikTok et Pinterest que la gastronomie peut reprendre ses droits dans une société où des plats entièrement préparés sont accessibles en un clic. Conséquence : des célébrités liées au monde de la cuisine émergent, et Internet devient une banque quasi inépuisable de recettes accessibles gratuitement.

Le public achète de plus en plus les ouvrages publiés par influenceurs « food« , dont les ventes dépassent celles des chefs établis. C’est le cas de Diego Alary, le chef français le plus suivi sur TikTok, qui a très bien vendu son Guide des recettes faciles et pas chères sorti en 2021. D’autres cuisiniers, connus eux grâce au petit écran, sont très bien placés : Cyril Lignac était troisième des meilleures ventes de livres de l’année 2020 avec Fait Maison. L’effet confinement avait en plus boosté les ventes : le public avait de nouveau le temps de cuisiner.

L’influence food

En 2022, 80 % des restaurants communiquent sur les réseaux sociaux en France. Ce média devient un passage presque obligatoire pour tous les chefs désireux de créer le succès de leur établissement, d’autant que certains sont devenus célèbres grâce aux réseaux sociaux. C’est le cas du chef Guillaume Sanchez, connu du grand public notamment grâce à sa participation dans la saison 8 de l’émission de M6 Top Chef. Le fondateur du restaurant étoilé NE/SO aux presque 100 000 followers sur Instagram est allé encore plus loin : il a monté en 2021 sa propre agence de communication numérique dédiée à la cuisine, Solide Agency.

Instagram est une plateforme particulièrement adaptée au contenu gastronomique, qui représente 38 % des posts. Entre les photos d’assiettes, interviews de chefs, challenges culinaires et vidéos de recettes, la cuisine y est omniprésente. Les anciens blogueurs en herbe deviennent alors des photographes culinaires et partagent quotidiennement leur plat maison ou commandé en restaurant. Ces coups de pub sont avantageux pour les chefs, qui peuvent attirer une clientèle différente des habitués du gastronomique en créant une curiosité chez les plus jeunes. Mais l’effet réseaux sociaux peut en agacer certains. La moitié des 18-24 ans prennent en photo leurs plats et partagent sur les réseaux sociaux leur assiette. Le chef Guillaume Sanchez décrie cette habitude : « Moi, ça me soûle. Typiquement, dans mon restaurant, le plat est servi pile à la bonne température. Donc quand on met 5 minutes à choisir son angle avant de le manger, on ne profite pas de l’expérience. D’ailleurs, l’éclairage du NE/SO est volontairement trop sombre pour que les photos rendent bien. »

Les avis sur Google ainsi que les recettes pas à pas filmées et postées deviennent même des passages obligés pour tout restaurant qui souhaite attirer. La présence numérique des établissements est donc un facteur non négligeable pour jouer sur son succès économique. En effet, 80 % des Français déclarent choisir leur table en fonction des informations sur le Web, et plus de la moitié des 18 – 24 ans se disent intéressés par la gastronomie. C’est ce qui explique en partie l’émergence des influenceurs dédiés à la food.

Cécile Michel, fondatrice du compte Instagram @macuisineenthousiaste, arrive aujourd’hui à vivre de ses contenus. « Je suis arrivée sur Instagram tôt : j’avais déjà un blog de cuisine assez suivi, et un concept clair. Pour se faire une place dans ce secteur, il faut trouver sa branche : pour ma part, c’est la cuisine anti-gaspillage. » Sortie d’école de commerce, la jeune entrepreneuse propose aussi des ateliers de cuisine, que ce soit pour les particuliers ou les séminaires d’entreprises. Un business particulièrement lucratif que lui a permis sa notoriété sur les réseaux sociaux : elle compte plus de 100 000 followers sur Instagram. « C’est après avoir ouvert mon blog que j’ai passé mon CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) de cuisine. Au début, c’était plus un loisir, maintenant, c’est devenu mon métier à plein temps. » Comme d’autres stars de la cuisine sur Internet, la chef Cécile Michel a pu publier cinq livres de recettes grâce à sa popularité. Un revenu de droits d’auteurs qui se rajoute aux autres possibilités économiques de l’influence sur les réseaux sociaux : placements de produits, sponsoring, challenges …

Les recettes numériques

Comme une immense bibliothèque disponible en permanence, Instagram, TikTok et Pinterest abondent de contenu culinaire destiné à tout type de public. Triées par niveau de difficulté, par régime alimentaire ou par prix, les vidéos explicatives, pas à pas, sont particulièrement prisées. En termes de temps aussi, il est plus facile de chercher sur internet une recette de tarte au citron plutôt que d’ouvrir le gros livre de recettes. « On tape dans la barre de recherche le plat qui nous intéresse et on tombe directement sur des recettes pas à pas, avec différentes variantes. C’est très pratique, plus que de devoir se souvenir dans quel livre est quel plat » explique Margaux, 25 ans et grande consommatrice de recettes sur les réseaux sociaux. Elle fait une distinction entre les contenus sur TikTok, qui sont plus des tutoriels, et les inspirations photographiques qu’elle voit passer sur Instagram. Cette ancienne cuisinière en restauration explique pourtant n’utiliser « les réseaux sociaux que pour trouver de nouvelles inspirations, que ce soit en terme recettes à proprement parler, d’associations, ou de dressage d’assiettes auxquels je n’aurais pas pensé. » Les recettes basiques, elles les a à portée de main dans son dictionnaire, avec lequel elle a passé son baccalauréat professionnel de cuisine. « Dedans, il y a toutes les sauces, les plats et les desserts traditionnels français. Mais c’est bourré de termes techniques, les livres sont souvent plus difficiles d’accès pour ceux qui n’ont pas une grande culture culinaire. »

« Le problème des recettes sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général, c’est qu’il est difficile – voir impossible – de retrouver exactement la même que celle qu’on avait fait, et qui avait bien marché » regrette Simone, 58 ans. S’il est possible d’enregistrer ou d’épingler les contenus qui nous intéresse, ce n’est pas un réflexe pour tout le monde. Cette mère de famille raconte son rapport aux livres de recettes. « En print, il y a l’avantage de pouvoir annoter les recettes, et transmettre la cuisine traditionnelle de chaque famille. Et puis, c’est plus lisible que sur un écran de téléphone, il n’y a pas de publicités. » C’est aussi la qualité d’objet de lecture à proprement parler, renfermant des récits de voyages et des souvenirs, qui rend le livre plus attirant, rajoute-t-elle. « J’ai le sentiment que les vidéos sur les réseaux sociaux sont plus faites pour donner envie et vendre, plutôt que pour transmettre un savoir-faire. Sur Instagram, c’est vraiment le visuel qui compte : on ne renseigne pas forcément les dosages par exemple. Par contre, les recettes en vidéos sont vraiment utile pour apprendre un geste technique qu’il est difficile d’expliquer en photo ou à l’écrit. »

« Le public de mes réseaux sociaux et celui de mes livres n’a rien à voir » renchérit Guillaume Sanchez. « En termes de génération, les gens n’ont pas le même rapport au livre de recettes et aux réseaux sociaux. Donc je m’adapte en fonction : je suis plus blagueur sur internet, plus technique dans les livres. » À la question de savoir ce qui est le plus pratique entre les recettes sur Internet ou dans un livre, la réponse dépend donc de ce que l’on cherche.

Le livre de recettes a-t-il un avenir ?

Gratuité, disponibilité, pédagogie : les avantages des recettes sur les réseaux sont certes nombreux, mais ils n’enterreront pas les livres de recettes selon Ronite Tubiana, directrice éditoriale du département Art de Vivre de Flammarion. « Malgré l’émergence des influenceurs sur les réseaux, qui a été accélérée par le confinement, le livre de recettes a de belles années devant lui. Le Covid a fait que les gens sont retournés aux fourneaux et se sont intéressés à ce qu’il y avait dans leur assiette. Et même s’il ya beaucoup de contenu gratuit sur Internet, ça n’a pas empêché les succès éditoriaux comme par exemple le livre de Cyril Lignac. » Confinés, les jeunes se sont mis à cuisiner de manière simple et pas chère, ce qui a créé un nouveau marché. « Les influenceurs food ont donc émergé. Mais pour 100 TikTokeurs, peu vont finalement sortir un livre, et encore moins vont rencontrer le succès. Toutefois, il y a un marché, il faut juste trouver le bon filon et la manière d’en parler. »

Pour miser sur le bon profil, les maisons d’édition utilisent la popularité sur les réseaux pour jauger le potentiel de leurs futurs auteurs, explique Ronite. « Il y a deux approches. Soit on prend quelqu’un qui est en phase de croissance, à 5 ou 10 000 folllowers, qu’on accompagne dans la constitution de sa communauté. Soit on prend quelqu’un de déjà repéré, mais là, c’est la course à l’éditeur, il faut être plus rapide que les collègues. » Au-delà de ce réel marqueur qu’est devenue la présence numérique, il faut pouvoir se démarquer dans les étals des libraires qui débordent de livres de cuisine. Mais si l’effet Covid avait effectivement boosté les ventes du secteur, celles-ci ont baissé de 18 % en 2022 par rapport à 2021, d’après une étude GFK.

Finalement, les réseaux sociaux ont bousculé notre façon de faire de la cuisine. Mais sûrement pas au point de détrôner le traditionnel livre de cuisine, qui présente les avantages de la practicité, de l’annotation, et de l’attachement sentimental. D’ailleurs, les vidéos des recettes n’ont pas l’objectif de le détrôner, mais plutôt de donner envie au public de retourner aux fourneaux.

Eva Kling