Cinquième céréale cultivée dans le monde, après le maïs, le riz, le blé et l’orge, le sorgho est reconnu pour ses capacités de production en conditions très limitées en eau et par fortes températures. Cette plante intéresse de plus en plus le monde agricole préoccupé par le changement climatique. Sa résilience, pourrait-elle offrir une culture de remplacement aux productions habituelles et participer à la sécurité mondiale de demain ?

Bien avant l’apparition de l’agriculture, il y a 10 000 ans, l’humanité adaptait son alimentation en fonction des saisons et se déplaçait à la recherche de nourriture. Aujourd’hui, il n’y a plus de saisons. 40 °C en mai, 15 en décembre, les scientifiques évoquent un certain “changement climatique” qui semblerait être d’origine anthropique. Mais l’humanité a tout prévu. Irrigation, pesticide, sélection génétique, mécanisation, l’agriculture moderne a réussi à faire pousser des tomates en hiver et n’avait plus besoin de se déplacer pour manger. Seulement, ce petit réchauffement annoncé par les scientifiques il y a 50 ans, commence à sérieusement pointer le bout de son nez et amène son lot de perturbations (lui aussi annoncé par les scientifiques il y a 50 ans).

Inondations, sécheresses, tempêtes, chute de la biodiversité, les menaces s’accumulent pour les agriculteurs et mettent en péril la sécurité alimentaire mondiale. Les technologies qui rendaient l’agriculture si efficace, le sont toujours, mais trouvent elles-mêmes des limites imposées par le changement climatique. L’irrigation en est le parfait exemple.

Un pays comme la France, a historiquement pu construire son agriculture sur une ressource en eau abondante permettant de produire beaucoup, même en période de sécheresse. Mais la raréfaction de la ressource en eau et l’assèchement des sols, ne permet plus cela. Un agriculteur irrigateur est, aujourd’hui, obligé de trouver d’autres solutions pour s’émanciper de l’irrigation. Premièrement, pour ne pas mettre son exploitation en péril économique si une pénurie d’eau venait à apparaître et deuxièmement pour continuer à nourrir les gens.

Une des céréales la plus dépendante en eau et donc très concernée par le problème est le maïs. Selon l’agroclimatologue Serge Zaka : “Pour une très grande partie de la France et surtout dans le sud, les rendements de maïs diminuent de façon drastique. Dans la configuration du climat actuel, on pourrait perdre 30% de la production en moyenne sur le territoire.” Le mot “moyenne” est très important ici puisqu’il indique que certaines années seront “seulement” à 10% de perte, mais l’année suivante pourrait afficher 80% de pertes. Une situation inimaginable quand on sait que la France est la première productrice européenne de maïs, avec plus de 3 millions d’hectares cultivés. “Le semis du maïs au mois de mai fait qu’il subit toutes les canicules et les sécheresses de l’été. Donc il est en première ligne de l’évolution de la température et du climat”, développe Serge Zaka.

Cartes des pertes de rendement moyen par an, en fonction de la hausse des températures moyenne (GIEC)

Des solutions, il en existe beaucoup. L’une d’entre elles consiste à se tourner vers des plantes plus résistantes à la chaleur et aux sécheresses. Des plantes qui permettraient de sécuriser une exploitation et assurer un rendement minimal ne mettant pas en péril la sécurité alimentaire. La plus connue est le sorgho et c’est cette céréale que l’on va décortiquer ici.

Introduction du sorgho en Europe

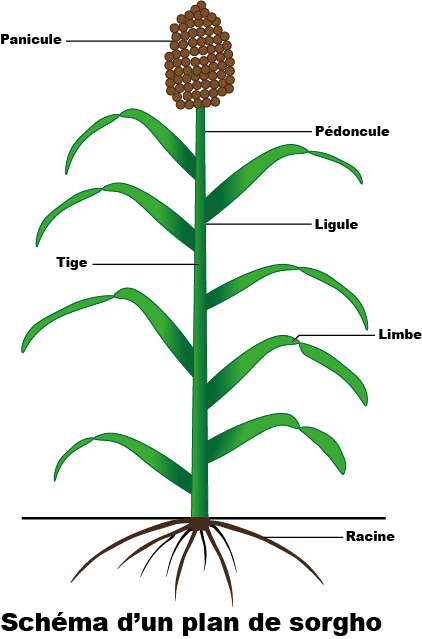

Le sorgho grain, est une plante herbacée, très répandue à l’état sauvage sous les climats tropicaux et subtropicaux. C’est une plante de 3 mètres de haut environ, surmontée d’épis jaunes, parsemé de petites graines rousses appelées “panicules”. Depuis des siècles, les peuples d’Afrique et d’Asie utilisent ses graines pour leur alimentation, sa paille pour le fourrage. Répandu plus tardivement en Europe et aux Etats-Unis, c’est aujourd’hui, la cinquième céréale la plus cultivée au monde, après le maïs, le riz, le blé et l’orge. “En France, sa culture a sérieusement commencé dans les Pyrénées, il y a une centaine d’années, explique David Pot, chercheur généticien au Cirad (centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). En revanche, la sélection génétique n’a commencé qu’il y a une quarantaine d’années, ce qui fait qu’elle est très en retard sur le maïs ou le blé”.

Schéma d’un plan de Sorgho (Alexandre Carré)

Par son origine tropicale, le sorgho est, comme le maïs, une plante dite « en C4 », un terme qui se rapporte au mode de fixation du carbone dans la plante. “Ce métabolisme lui confère un meilleur rendement pour la photosynthèse, que les céréales de nos latitudes (comme le blé) qui sont des plantes en C3, décrit David POT.

Son gros plus gros atout

La plus grande force du sorgho est son faible besoin en eau. “Il possède un système racinaire très dense et très profond (jusqu’à 2 mètres pour 1 mètre chez le maïs), il est capable d’extraire et d’utiliser avec plus d’efficience l’eau, indique le généticien. “Sa température de croissance optimale est comprise entre 27 °C et 35 °C alors que pour le maïs, c’est entre 21 °C et 27 °C.” En climat chaud, le sorgho a la particularité de limiter ses pertes d’eau par transpiration. Selon le chercheur, le sorgho consomme 30 % moins d’eau que le maïs pour un hectare de culture. Une économie non-négligeable pour l’agriculture et l’environnement.

Cette céréale est donc plus productive que le maïs lors de fortes chaleurs, mais il y a une nuance. “En conditions optimales, donc avec de l’eau à volonté, le maïs a un rendement 30% plus élevé que le sorgho, révèle David POT. Aujourd’hui certaines années sont encore favorables au maïs donc la rentabilité du sorgho ne le dépasse pas, c’est pour cela que l’on retrouve encore majoritairement du maïs dans nos campagnes”.

Le sorgho plie mais ne rompt pas

Le sorgho a la faculté d’être peu exposé aux maladies et ravageurs. Un autre avantage non-négligeable pour les agriculteurs et la biodiversité. “C’est une plante naturellement assez robuste, expose David Pot. Mais si dans le futur, il est amené à se densifier, on pourrait voir des maladies apparaître”.

Il est tout aussi économe en matière de fertilisation. Les besoins en engrais azotés sont modérés, car le sorgho est capable de prélever efficacement l’azote minéral disponible dans le sol, essentiel à son développement.

Le sorgho dans le monde en chiffre

Selon le ministère de l’Agriculture, le sorgho grain est aujourd’hui produit en Europe sur une superficie agricole de 309 000 hectares, dont plus de 60 000 hectares en France, deuxième producteur européen après la Hongrie. En tonnage, l’Union européenne ne produit qu’un million de tonnes par an. C’est peu comparé aux quelque 60 millions de tonnes récoltées sur la planète. “Le premier producteur mondial est l’Afrique, en particulier le Nigeria et le Soudan, explique Martin Gomez, chargé de promotion internationale à la FNPSMS (fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho). Dans ces pays, la quasi-totalité de la production est autoconsommée, c’est un aliment de base pour les populations africaines.” Les rendements africains sont très faibles en revanche : “Sur leurs quelque 30 millions de tonnes cultivés, les Africains ont un rendement de seulement 10 quintaux par hectare de moyenne alors qu’en France on est plus aux alentours de 80 à 100 quintaux par hectares, indique le généticien David Pot. Les agriculteurs n’ont à leur disposition que des variétés peu productives, mais on travaille avec eux pour améliorer leur rendement.”

Une filière qui peine à se lancer

Quand on regarde les qualités de résilience de la plante et sa productivité rentable et durable, on a du mal à imaginer pourquoi personne n’en parle et personne n’en plante. Le frein ne se situe pas dans l’agriculture en elle-même, mais dans la valorisation du grain une fois récolté. Pour résumer, on ne sait pas quoi en faire. Enfin, on sait mais personne ne veut se lancer, car il faut créer une filière de toute pièce et partir de quasiment zéro. “Le sorgho souffre d’un déficit d’image car il est en concurrence directe avec des productions bien établies comme le maïs, commente Martin Gomez. Il faut être sûr de lancer un produit qui puisse rivaliser avec les produits établis pour pouvoir motiver. Il faut une étincelle !” Les sociétés agroalimentaires doivent s’emparer de la filière sorgho et engendrer un mouvement pour pouvoir motiver les agriculteurs à en produire et ainsi leur proposer une alternative viable au maïs pour ne plus dépendre de l’irrigation. “Une labellisation du sorgho serait une bonne idée pour orienter les consommateurs et les fidéliser, exprime Martin Gomez. Il suffit du succès d’un produit pour que ça se lance.”

C’est bon le sorgho ?

Plusieurs produits à base de sorgho existent déjà en France. De la bière, du whisky, des biscuits, des pâtes, etc. Nutritionnellement comparable aux principales céréales en termes de protéines, d’acides aminés et de vitamines et riche en fibres, il permet aussi de produire des farines sans gluten et faibles en glucides. “Le sorgho peut être consommé en grain entier, comme le riz, ou, après transformation, sous forme de sucre, ou malté et fermenté, sous forme d’alcools, décrit David Pot.

Manon Fleury, cheffe de cuisine à Paris et auteure du livre “Céréales”, essaye de faire connaître les céréales méconnues comme le sorgho en les sublimant : “Le sorgho a un problème d’image. On imagine un bol de pâte collante un peu nulle alors que l’on peut faire des plats raffinés avec”, explique Manon Fleury. La cheffe, qui essaye de s’émanciper de l’aspect “bourgeois” de la cuisine française, estime que le sorgho est un atout écologique et gustatif qui gagnerait à être plus connu : “Les gens ont surtout besoin d’être aidés et guidés. C’est très bon et ça se marie avec beaucoup d’autres ingrédients. Son goût est légèrement sucré et se rapproche un peu du blé”, rigole-t-elle.

L’incarnation d’une opportunité

Le sorgho n’a pas à rougir de sa méconnaissance du grand public. Son retard sur les filières du maïs et du blé, occulte ses propriétés pourtant si vertueuses. “La filière n’a pas l’ambition de remplacer complètement le maïs, révèle Martin Gomez, chargé de promotion internationale à la FNPSMS. Le but, c’est de faire en sorte que l’agriculteur puisse gérer son risque climatique et son rendement potentiel pour assurer la durabilité économique et écologique de son exploitation”. Pour le climatologue, Serge Zaka, le développement du sorgho est une opportunité d’intégrer une nouvelle forme d’agriculture, moins dépendante de l’eau : “Le réchauffement climatique va redistribuer les cartes des acteurs économiques agricoles et il faut tirer en tirer des bénéfices pour changer nos méthodes et les rendre durables à long terme”.

Le sorgho commence doucement à se faire une place dans les rotations françaises et européenne. Les débouchés agroalimentaires existent et ne demandent qu’à être déployés. La capacité du sorgho à résister aux conditions imposées par le changement climatique et à fournir une assurance pour les agriculteurs en fait une véritable culture d’avenir pour manger demain.

Alexandre Carré

Lien vers la vidéo résumée ici

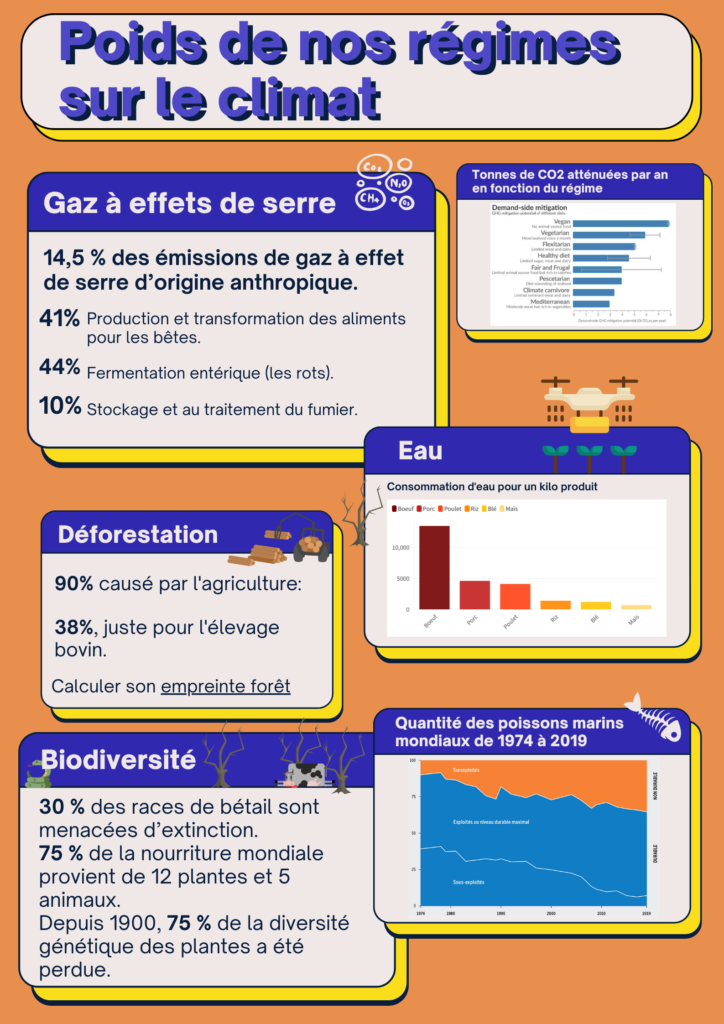

Face au changement climatique, l’humanité doit diminuer drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre. L’un des principaux leviers concerne l’agriculture. Individuellement, modifier son alimentation et diminuer l’apport en viande est indispensable. Mais est-ce que ce changement impacte négativement notre santé ?

Aujourd’hui, plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) dues aux activités humaines sont liées à l’alimentation. Plus précisément, 72 % à 78 % de toutes les émissions mondiales de GES du secteur agricole sont émises par les produits d’origine animale. Pour décarboner nos repas, le GIEC propose plusieurs pistes de solutions, parmi lesquelles on retrouve la diminution de consommation d’aliments d’origine animale.

Indispensable pour l’environnement, cette évolution pose toutefois une question: et notre santé ? Dans la pyramide alimentaire, on observe bien du lait de vache, du poulet, du fromage etc…Aujourd’hui leur place tend à être diminuée notamment avec l’arrivée des protéines végétales, mais est-il possible de s’en passer ?

L’humain, une espèce omnivore

Être omnivore, c’est par définition le fait de pouvoir manger des aliments d’origine végétale et animale, chose permise grâce à l’appareil digestif. Pour l’homme, il n’y a pas grand mystère selon Delphine Rousseau, chercheuse en nutrition au CNRS: « oui, nous sommes omnivores. Dans le cas contraire, manger uniquement de la viande ou à l’inverse exclusivement des végétaux entraînerait de sérieux problèmes de santé ». Pour autant, de nombreux débats existent sur la part de chaque type d’aliments à consommer.

L’OMS (organisation mondiale de la santé) détaille dans sa page sur l’alimentation saine les apports nécessaires. On retrouve en premier lieu les fruits, légumineuses suivis des céréales et féculents. Viennent ensuite le sucre et les matières grasses, ces dernières ne devant pas excéder 30 % de l’apport énergétique total. Cette classification se rapproche de la fameuse pyramide nutritionnelle. Mais depuis quelques années, elle a un peu changé.

Une des principales évolutions concerne l’apport des protéines par la viande, diminué au profit des protéines végétales. Dans sa dernière recommandation de 2017, l’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) porte un regard appuyé sur les légumineuses (lentilles, pois chiches) comme apport en protéines. À l’inverse, l’agence « insiste sur la nécessité de réduire considérablement la consommation de charcuteries (jambon, saucisson, saucisse, pâté, etc.) afin qu’elle ne dépasse pas 25 g par jour. La consommation de viandes hors volaille (bœuf, porc, agneau, etc.) devrait quant à elle ne pas dépasser 500 g par semaine ». Cela revient à ne pas manger plus de 5 steaks hachés par semaine. Des recommandations loin d’être mises en œuvre selon l’enquête nationale ESTEBAN.

Moins de viande pour une meilleure santé

La viande voit donc son poids dans nos assiettes largement minoré, à l’inverse des protéines végétales. Pourtant, il n’est pas rare d’entendre la critique de la qualité de la protéine, supérieure quand il s’agit de viande animale. Sur ce sujet, la nutritionniste Pauline Lecomte est formelle: « les protéines végétales et animales sont équivalentes ».

Pour en comprendre la raison, il faut s’attarder sur le point de différence entre les deux types de protéines: les acides aminés. Ce sont des molécules indispensables au fonctionnement de notre organisme. Si l’on consomme uniquement des protéines végétales, il est indispensable de bien varier son alimentation (légumineuses, céréales) afin de toutes les avoir. À l’inverse, la viande les fournit toutes que l’on parle de bœuf, poulet, porc etc. Mais il y a un revers de la médaille.

En 2015, le centre international de recherche sur le cancer a publié une étude indiquant qu’une forte consommation de viande rouge et de viandes transformées (charcuterie, porc et bœuf entre autres) était associée à un risque accru de cancer colorectal. Même constat dans une étude similaire produite par l’université de Californie, nommée Neu5Gc. « La viande rouge est excellente, si vous voulez vivre 45 ans », déclarait Ajit Varki, l’auteur principal.

Pour le moment, les études ont seulement démontré l’impact négatif de la viande rouge, à savoir le porc et le bœuf. Pour ce qui est de la volaille, aucune étude permet d’affirmer pour le moment qu’elle a un impact négatif sur la santé. Pour Fabien Badariotti docteur en biologie moléculaire et cellulaire et membre de l’ONAV (Observatoire national de l’alimentation végétale), « notre corps peut manger des produits issus d’animaux, mais il y a des limites ». À l’inverse, est-ce que le fait de ne plus manger de viande du tout pose problème ?

Végétariens sans problème, végétaliens à surveiller

Lorsque l’on parle de végétaliser son alimentation, la critique des carences arrive très vite. Les principaux concernés sont les végétaliens (et vegans, dont le régime est identique), qui ne mangent aucun produits issus d’animaux. Pour eux, il est important de s’intéresser aux « besoins en protéines, fer, calcium, zinc, iode, vitamine b12, oméga 3 » note Pauline Lecomte. Pour certains nutriments comme la vitamine B12, un complément alimentaire est d’ailleurs conseillé.

De plus, une attention particulière doit notamment être faite en fonction de l’âge, du lieu de vie…Comme l’explique Dalila Azzout-marniche, professeure en nutrition à AgroParisTech « il y a des différences de besoin en croissance ou pendant la grossesse par exemple. Pendant l’allaitement, lorsqu’il s’agit d’une personne âgée, il y a aussi des besoins spécifiques. »

Un autre point d’interrogation concerne le calcium. Présent dans le lait, on en retrouve aussi dans la laitue, les amandes, le soja et de nombreuses légumineuses. Actuellement, certains chercheurs étudient la qualité du calcium en fonction de sa provenance, et la manière dont il est minéralisé dans le corps. « La cause de cet effet mal connu, on travaille actuellement dessus, » reconnait Dalila Azzout-Marniche. Pour l’heure, il est donc difficile de savoir si le calcium du lait de vache est meilleur que celui de la laitue.

Pour les végétariens, qui peuvent consommer des œufs ainsi que du lait, du fromage etc, la question des carences est vite réglé.D’après Pauline Lecomte, « il n’y a pas vraiment de problèmes ». Il semblerait donc bien que l’homme, un animal omnivore puisse végétaliser son alimentation et devenir végétarien, sans pour autant souffrir de manques. Une bonne nouvelle dans la lutte contre le changement climatique.

La viande, culturellement au coeur de nos assiettes

En France (mais pas que), la viande est profondément ancrée dans le patrimoine culturel et gastronomique. Magret de canard, boeuf bourguignon, blanquette de veau…la culture culinaire française offre à la viande une place de choix. L’INRAE (l’Institut national de la recherche agronomique) explique également que « ce patrimoine se reflète aussi par la diversité des spécialités et des races d’animaux, toutes attachées à un territoire et à une histoire ».

Bien présente dans l’assiette, la viande est très appréciée. La raison ? Eh bien car sa saveur éveille les papilles explique Gilles Fumey, chercheur en géographie culturelle, « sur le plan gustatif, les cuissons révèlent parfois des saveurs très appréciées. C’est notamment le cas pour ce qui est grillé avec la réaction de Maillard », un procédé chimique qui déploie les arômes des aliments, tel une viande grillé au barbecue.

Toutefois, la viande n’est pas une évidence partout. Sa présence est inégale dans le monde. En Afrique ou Asie, l’aliment central des assiettes à plutôt tendance à être la céréale. « Les protéines animales sont reléguées au rang d’accompagnement » affirme la socio-anthropologue Elise Mognard.

Le rang social joue également un rôle. Toujours selon Elise Mognard, « Il y a bien une valorisation symbolique de l’accès à la viande comme étant un signe de richesse », mais cela varie beaucoup d’une culture à une autre. En occident par exemple, les personnes les plus aisés et éduqués végétalisent plus facilement leur alimentation. Difficile donc de dégager une tendance globale.

Une chose est sûre, les produits issus d’animaux sont toujours présents d’une manière ou d’une autre. En 2021, les français consommaient en moyenne 85,1kg de viande selon le ministère de l’agriculture. Un chiffre qui avait augmenté de 0,7% par rapport à 2020. À l’échelle de la planète, plus de 65 milliards d’animaux qui sont tués (soit près de 2 000 animaux par seconde) pour remplir nos assiettes.

Il est pourtant impératif de réduire leur consommation, pour améliorer la santé humaine et planétaire. Au regard de l’histoire de l’humanité c’est tout à fait possible car il ne faut pas oublier que l’un des plus grands atouts de l’homme, c’est son adaptabilité. Ce qui lui a notamment permis il y a plusieurs milliers d’années de se développer aux quatre coins de la planète.

Nos ancêtres, champions de l’adaptabilité

Dans la culture populaire, nos ancêtres cro-magnon, néandertaliens sont vêtus de peau d’animaux chassés et consommés pour se nourrir. Mais grâce aux découvertes récentes des archéologues et paléo-anthropologues, cette image à pris un coup de vieux.

Depuis plusieurs années, diverses études ont apporté un nouvel éclairage sur l’alimentation de nos ancêtres. « De plus en plus de personnes développent de nouvelles méthodes pour étudier le passé », explique Amanda Henry, professeure d’archéologie à l’université de Leiden aux Pays-Bas.

C’est le cas au sein de l’Institut Max Planck, une des références sur le sujet. Des chercheurs se sont penchés sur l’azote de l’émail des dents au niveau moléculaire. Jusqu’à présent ce genre de recherches n’était effectué que sur le collagène des os, qui ne se conserve pas très bien. Avec cette nouvelle technique, il est alors possible de se pencher sur « des spécimens beaucoup plus anciens ou mal conservés » affirme Amanda Henry.

Un régime végétalisé…et surtout très adaptable

Ce qui en ressort, c’est que « les plantes ont été très sous-estimées » déclare la professeure de Leiden. Même son de cloche pour Christina Warinner, professeure adjointe d’anthropologie à l’Université de Harvard. Ces dernières années, les études fleurissent pour démontrer que les hominidés consommaient des végétaux.

Autre élément d’importance, il n’y avait pas qu’un seul régime unique pour chaque espèce. L’assiette variait bien souvent en fonction des saisons, de la géographie locale. « Il n’y a pas de régime « ancestral » unique » explique Amanda Henry. La preuve, des cas de cannibalisme ont été retrouvé chez des néandertaliens et homo sapiens.

Au final, ce qui caractérise l’alimentation de nos ancêtres, c’est qu’il y a « une vraie adaptabilité des hominidés pour vivre dans des milieux divers et consommer ce qu’il y a de disponible dans l’environnement » résume Marie Besse, directrice du laboratoire d’archéologie préhistorique de l’université de Genève.

Toutefois, difficile de déterminer précisément l’assiette de nos ancêtres. Comme l’explique Antoine Balzeau, paléoanthropologue au Muséum national d’histoire naturelle: « les études sur le sujet se concentrent sur le peu de restes retrouvés, ce qui reste un petit échantillon. Il y a toujours un manque d’informations ».

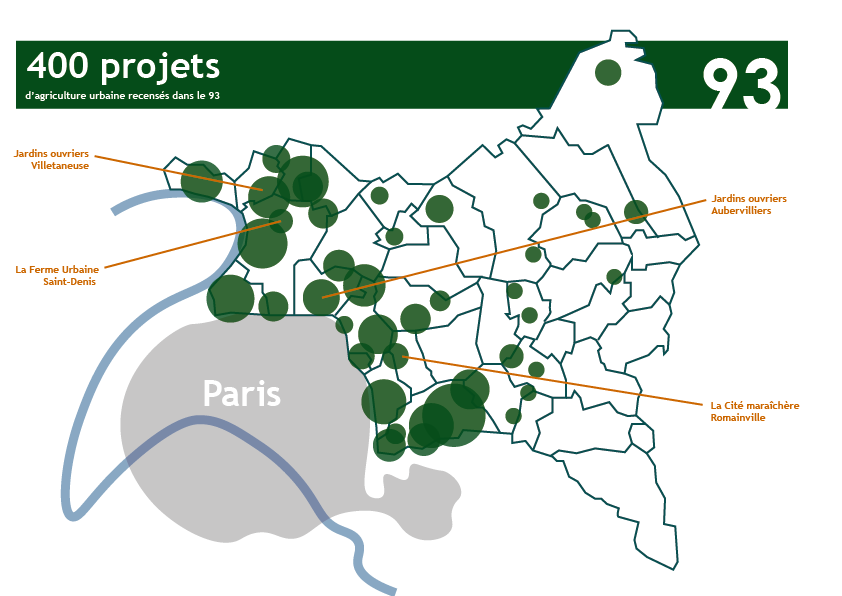

Les projets d’agriculture urbaine fleurissent depuis plusieurs années, notamment en région parisienne dans les quartiers populaires de Seine-Saint-Denis. Si le maraîchage urbain ne peut pas nourrir les franciliens, c’est un bon moyen de donner accès à des produits frais localement, de créer du lien social, tout en offrant la chance aux plus précaires d’avoir accès à la « terre ».

Bêche à la main et sourire malicieux au coin des lèvres, Simon retourne la terre sous ses pieds. Entre deux mouvements, il relève la tête, lâche une blague, se marre, et reprend. Sous les ordres de sa femme, Pétronille, le Guadeloupéen prépare le potager pour les premiers plants de pomme de terre de la saison. Sur la petite parcelle maraîchère de 250m2 se pressent une petite cabane verte, un grand cerisier en fleur, des blettes, du persil, une rangée d’oignons, du thym, de la rhubarbe, des carottes et quelques betteraves. Autours, une centaine d’autres potagers similaires se serrent les uns contre les autres, formant une mosaïque haut en couleur. Plus loin, surplombant le joyeux fouillis des parcelles maraîchères : un ensemble de tours de logements. Le contraste est frappant entre les jardins ouvriers de Villetaneuse, banlieue située à une dizaine de kilomètres dans le nord de Paris, et les immeubles de la cité Grandcoing, qui se découpent sur le ciel orageux.

Simon et Pétronille habitent à Villetaneuse, travaillent de nuit pour un revenu modeste et cultivent cette parcelle individuelle, mise à disposition par la municipalité, dès qu’ils le peuvent. Ces jardins ouvriers sont une forme héritée de l’époque ouvrière de la fin du XIXe, ces cultures étaient destinées à améliorer la qualité de vie des travailleurs en leur permettant d’avoir une ressource alimentaire complémentaire. Celle où le couple se trouve a été créé en 1978. « J’avais déjà mon jardin avant de le rencontrer », s’exclame Pétronille dans un éclat de rire, en pointant Simon du menton. Avoir un potager en région parisienne, ce n’est pas réservé aux classes aisées du centre de la capitale. Et les banlieues ne se limitent pas à des villes grises bétonnées. Les deux Villetaneusiens qui arpentent leur lopin de terre en se taquinant joyeusement en sont le parfait exemple.

Déserts alimentaires

« Les terres agricoles urbaines, c’est un moyen de lutte contre les inégalités sociales et environnementales, assure Ségolène Darly, chercheuse au Laboratoire Dynamiques sociales et Recomposition des Espaces (LADYSS), dans les quartiers populaires, c’est là que ça a le plus de sens. » Avec un taux de pauvreté avoisinant les 28% (INSEE en 2020), deux fois supérieur à la moyenne nationale, les habitants de Seine-Saint-Denis continuent d’avoir des difficultés d’accès à une nourriture saine et diversifiée.

Sur l’année 2021-2022, les Restos du Cœur y ont distribué un peu plus de cinq millions de repas, c’est quatre fois plus que dans le département voisin des Hauts-de-Seine. L’insécurité alimentaire est à la fois liée à un manque en terme de quantité, mais aussi en terme de qualité. Certaines parties du département s’apparentent à des « déserts alimentaires » où les Séquano-dionysiens ne peuvent pas se procurer des aliments sains à des prix abordables. « Les populations avec peu de moyens sont d’ailleurs plus exposées au niveau santé », complète Ségolène Darly. La crise COVID, puis l’inflation, ont accentué encore davantage cette fracture, particulièrement pour les deux tiers deshabitants qui résident dans les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville (QPV).

« L’agriculture urbaine ne peut pas nourrir les villes »

Face à ce constat, le département a lancé en février 2022 un « plan alimentaire territorial » pour réduire la précarité alimentaire et relocaliser une partie de la production agricole. « L’alimentation est un marqueur des inégalités sociales, pointait le président du département, Stéphane Troussel, lors du lancement du plan, on ne va pas transformer la Seine-Saint-Denis en nouvelle terre agricole, mais on peut certainement faciliter l’accès à des produits de qualité ». Le plan mise entre autres sur le développement de l’agriculture urbaine dans les espaces vacants, friches et autres dents creuses des villes du 93.

« On ne se voile pas la face, ce n’est pas avec les projets d’agriculture urbaine en Seine-Saint-Denis que l’on va nourrir le département », nuançait néanmoins l’élu socialiste. Le manque d’espaces cultivables en ville est la principale limite. Malgré son passé maraîcher, la Seine-Saint-Denis est aujourd’hui artificialisée sur plus de 90 % de sa surface, ce qui ne laisse qu’environ 500 hectares disponibles pour l’agriculture. Il en faudrait mille fois plus pour atteindre une autonomie alimentaire.

« Il y a eu un engouement pour l’agriculture urbaine : “ça va sauver les villes !”, confirme Hugo de Vergès, animateur de l’UMT Durabilité des Fermes Urbaines Professionnelles,c’est complètement une utopie pour des raisons économiques. On est aujourd’hui conscient que l’agriculture urbaine ne peut pas nourrir les villes. » Si les contraintes d’urbanisme et de pollutions des sols ne permettent pas de produire en quantité suffisante, les champs des villes représentent néanmoins un accès direct à des produits frais pour les Séquano-dionysiens.

Légumes made in 93

Dans une allée voisine des jardins ouvriers de Villetaneuse, Canela Maria, qui jardine là depuis 1986, se réjouit de sa petite production : « On fait des légumes pour tout l’hiver, s’exclame-t-elle fièrement, et pas de produits chimiques. » Elle aussi prévoit d’enterrer ses pommes de terre dans la journée, bien qu’elle trouve le sol encore trop humide. « On fait avec la terre et les moyens du bord ! », rigole la Portugaise en jetant un œil aux gros nuages noirs de plus en plus menaçants. « Le plaisir, c’est de consommer ce qu’on a planté, ajoute Pétronille, ça n’a pas la même saveur ». Cultiver, c’est aussi casser la barrière culturelle retrouvée dans les quartiers populaires : les produits sains ne sont pas réservés aux classes sociales aisées.

La Seine-Saint-Denis est un département particulièrement avancé en termes d’agriculture urbaine avec près de 400 projets recensés sur l’ensemble du 93. De l’autre côté du département, à Romainville, le marché de la Cité maraîchère se tient tout les mercredi en fin d’après-midi depuis deux ans. Les quelques étales proposent des produits cultivés dans des bacs hors-sol, répartis dans les six étages et le sous-sol du bâtiment aux allures de serre verticale. En ce début de printemps, les 2 500 habitants des HLM du quartier Marcel-Cachin peuvent y trouver des laitues, du fenouil, des pleurotes, des blettes, des shitakés, des navets ou du mesclun. La particularité de ce marché ? Les tarifs sont adaptés aux revenus des familles. Selon leur quotient familial, les Romainvillois.es ont des remises allant de -25% à -75% sur les produits. « On est dans la volonté de mettre en place un lieu populaire, pour les habitants, pour changer les modes de consommation et d’alimentation », explique Yuna Conan, la directrice de la Cité. Le lieu est financé comme un équipement municipal, au même titre qu’une médiathèque par exemple. L’objectif n’est pas de fournir toute la ville, mais d’aider très localement.

Des champs et des tours

Les « champs » des villes peuvent prendre la forme d’immeubles comme à Romainville, d’une combinaison de potagers comme à Villetaneuse ou bien simplement de vrais champs. Comme à la campagne, sauf que c’est en pleine ville. C’est le cas à Saint-Denis, où en lieu et place d’une friche, plusieurs champs, des vergers et des serres s’étendent sur un hectare, juste devant la Grande mosquée. Entourés par les grands ensembles de logements des cités Salvador Allende, Saussaie Floréal les Courtilles (SFC) et le quartier du Clos Saint-Lazare à Stains, deux fermes urbaines et des jardins ouvriers détonnent dans le paysage. Le Parti Poétique, une association qui exploite une partie de cet espace, cultive en permaculture fruits, légumes et aromates depuis 2018. Environ 30% de la production est revendue à des professionnels.

Roxane de Buttet Nowak, employée maraîchère, s’attache à arroser des soucis, de petites fleurs comestibles qui servent à décorer les plats des assiettes d’une douzaine de restaurants parisiens. « C’est rare cette dent creuse si proche de Paris, remarque la jeune femme, nous pouvons cultiver au cœur de la ville ».Le reste, la production de légumes, comme les radis qui arriveront à maturité d’ici quelques jours, l’association le met à disposition de personnes en situation de précarité alimentaire. Depuis la pandémie, des paniers sont distribuées avec l’aide de plusieurs associations solidaires locales qui œuvrent à Saint-Denis, Stains et Pierrefitte-sur-Seine. La Ferme évoluera une nouvelle fois en 2023 pour ouvrir une académie qui accueillera les enfants de la zone.

Des racines au lien social

Si ce n’est pas une solution alimentaire à grande échelle, les fermes urbaines, jardins ouvriers et jardins partagés souffrent de la course au rendement. « D’un point de vue sémantique le terme d’agriculture urbaine n’est pas vraiment adéquat, car il n’y a pas seulement un objectif productiviste, avance Hugo de Vergès, Pour la plupart des fermes urbaines, l’agriculture ne représente que 20 à 40% de l’activité. L’animation, la pédagogie ou les actions sociales sont majoritaires. Mais cette multifonctionnalité reste inconnue du grand public. » En faisant le tour d’un second secteur des jardins ouvriers villetaneusiens, le président Jean-Marie Beauchamp parle des gens, d’où ils viennent, ce qu’ils font et comment ils peuvent développer leurs cultures pour ne pas à avoir à acheter de tomates l’été prochain. « On n’est pas là pour faire de l’intensif, dit-il en montrant un vieil homme penché sur un sillon planté d’oignons, Amadi a 93 ans, il passe tout son temps ici ». Au bout du lopin de terre, derrière un grillage, des jeunes jouent au foot en bas de la Cité Ozanam. « Il habite juste là au 2ème étage du HLM », pointe Jean-Marie Beauchamp.

« L’agriculture urbaine n’est pas qu’alimentaire, elle est social avant tout », acquiesce Hugo de Vergès. Dans le 93, les projets se spécialisent de plus en plus sur l’intérêt de relier une production agricole, avec des questions de santé et d’écologie. Grossièrement, avoir un champ en bas de son immeuble, c’est pouvoir y cueillir des tomates, mais c’est surtout avoir la chance de participer à la pousse, avoir accès à la terre, à de bons produits et le partager. A cette échelle, l’agriculture urbaine a une vraie utilité, ça ne remplit pas l’assiette, mais ça lui donne du sens. Le défi, c’est de mieux définir ces « à côtés » pour développer d’initiatives. « Avec l’alimentation, c’est facile de quantifier un tonnage, commenteHugo de Vergès, le côté social, c’est beaucoup plus immatériel … » La clé, c’est de s’appuyer sur les habitants qui seront les artisans du futur projet sous leurs fenêtres. Qu’ils puissent manger demain, ce qu’ils ont décidé de planter hier.

Il pleut maintenant à Villetaneuse. Pétronille s’est elle lancée dans le tri de ses graines de tomates, brandit un sachet : « c’est une variété mexicaine qu’on a au Paraguay, la Physalis ixocarpa ». Elle est heureuse de pouvoir retrouver son pays de naissance au travers de son jardin. « La terre, c’est mes origines guaranis, se confie-t-elle, chez moi, on l’aime et on la respecte. Je retrouve ça ici. » Pas de quoi tirer une larme à Simon, qui se moque gentiment de l’instant émotion. Il a pourtant fait pareil, il a récolté des christophines la semaine passée, une courge très appréciée aux Antilles.

Noé Benté