Cinquième céréale cultivée dans le monde, après le maïs, le riz, le blé et l’orge, le sorgho est reconnu pour ses capacités de production en conditions très limitées en eau et par fortes températures. Cette plante intéresse de plus en plus le monde agricole préoccupé par le changement climatique. Sa résilience, pourrait-elle offrir une culture de remplacement aux productions habituelles et participer à la sécurité mondiale de demain ?

Bien avant l’apparition de l’agriculture, il y a 10 000 ans, l’humanité adaptait son alimentation en fonction des saisons et se déplaçait à la recherche de nourriture. Aujourd’hui, il n’y a plus de saisons. 40 °C en mai, 15 en décembre, les scientifiques évoquent un certain “changement climatique” qui semblerait être d’origine anthropique. Mais l’humanité a tout prévu. Irrigation, pesticide, sélection génétique, mécanisation, l’agriculture moderne a réussi à faire pousser des tomates en hiver et n’avait plus besoin de se déplacer pour manger. Seulement, ce petit réchauffement annoncé par les scientifiques il y a 50 ans, commence à sérieusement pointer le bout de son nez et amène son lot de perturbations (lui aussi annoncé par les scientifiques il y a 50 ans).

Inondations, sécheresses, tempêtes, chute de la biodiversité, les menaces s’accumulent pour les agriculteurs et mettent en péril la sécurité alimentaire mondiale. Les technologies qui rendaient l’agriculture si efficace, le sont toujours, mais trouvent elles-mêmes des limites imposées par le changement climatique. L’irrigation en est le parfait exemple.

Un pays comme la France, a historiquement pu construire son agriculture sur une ressource en eau abondante permettant de produire beaucoup, même en période de sécheresse. Mais la raréfaction de la ressource en eau et l’assèchement des sols, ne permet plus cela. Un agriculteur irrigateur est, aujourd’hui, obligé de trouver d’autres solutions pour s’émanciper de l’irrigation. Premièrement, pour ne pas mettre son exploitation en péril économique si une pénurie d’eau venait à apparaître et deuxièmement pour continuer à nourrir les gens.

Une des céréales la plus dépendante en eau et donc très concernée par le problème est le maïs. Selon l’agroclimatologue Serge Zaka : “Pour une très grande partie de la France et surtout dans le sud, les rendements de maïs diminuent de façon drastique. Dans la configuration du climat actuel, on pourrait perdre 30% de la production en moyenne sur le territoire.” Le mot “moyenne” est très important ici puisqu’il indique que certaines années seront “seulement” à 10% de perte, mais l’année suivante pourrait afficher 80% de pertes. Une situation inimaginable quand on sait que la France est la première productrice européenne de maïs, avec plus de 3 millions d’hectares cultivés. “Le semis du maïs au mois de mai fait qu’il subit toutes les canicules et les sécheresses de l’été. Donc il est en première ligne de l’évolution de la température et du climat”, développe Serge Zaka.

Cartes des pertes de rendement moyen par an, en fonction de la hausse des températures moyenne (GIEC)

Des solutions, il en existe beaucoup. L’une d’entre elles consiste à se tourner vers des plantes plus résistantes à la chaleur et aux sécheresses. Des plantes qui permettraient de sécuriser une exploitation et assurer un rendement minimal ne mettant pas en péril la sécurité alimentaire. La plus connue est le sorgho et c’est cette céréale que l’on va décortiquer ici.

Introduction du sorgho en Europe

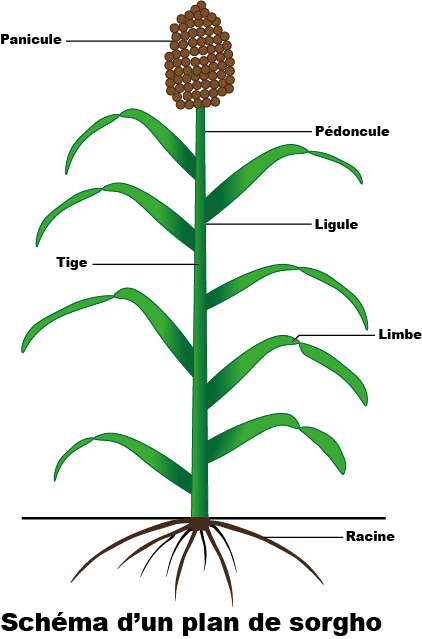

Le sorgho grain, est une plante herbacée, très répandue à l’état sauvage sous les climats tropicaux et subtropicaux. C’est une plante de 3 mètres de haut environ, surmontée d’épis jaunes, parsemé de petites graines rousses appelées “panicules”. Depuis des siècles, les peuples d’Afrique et d’Asie utilisent ses graines pour leur alimentation, sa paille pour le fourrage. Répandu plus tardivement en Europe et aux Etats-Unis, c’est aujourd’hui, la cinquième céréale la plus cultivée au monde, après le maïs, le riz, le blé et l’orge. “En France, sa culture a sérieusement commencé dans les Pyrénées, il y a une centaine d’années, explique David Pot, chercheur généticien au Cirad (centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement). En revanche, la sélection génétique n’a commencé qu’il y a une quarantaine d’années, ce qui fait qu’elle est très en retard sur le maïs ou le blé”.

Schéma d’un plan de Sorgho (Alexandre Carré)

Par son origine tropicale, le sorgho est, comme le maïs, une plante dite « en C4 », un terme qui se rapporte au mode de fixation du carbone dans la plante. “Ce métabolisme lui confère un meilleur rendement pour la photosynthèse, que les céréales de nos latitudes (comme le blé) qui sont des plantes en C3, décrit David POT.

Son gros plus gros atout

La plus grande force du sorgho est son faible besoin en eau. “Il possède un système racinaire très dense et très profond (jusqu’à 2 mètres pour 1 mètre chez le maïs), il est capable d’extraire et d’utiliser avec plus d’efficience l’eau, indique le généticien. “Sa température de croissance optimale est comprise entre 27 °C et 35 °C alors que pour le maïs, c’est entre 21 °C et 27 °C.” En climat chaud, le sorgho a la particularité de limiter ses pertes d’eau par transpiration. Selon le chercheur, le sorgho consomme 30 % moins d’eau que le maïs pour un hectare de culture. Une économie non-négligeable pour l’agriculture et l’environnement.

Cette céréale est donc plus productive que le maïs lors de fortes chaleurs, mais il y a une nuance. “En conditions optimales, donc avec de l’eau à volonté, le maïs a un rendement 30% plus élevé que le sorgho, révèle David POT. Aujourd’hui certaines années sont encore favorables au maïs donc la rentabilité du sorgho ne le dépasse pas, c’est pour cela que l’on retrouve encore majoritairement du maïs dans nos campagnes”.

Le sorgho plie mais ne rompt pas

Le sorgho a la faculté d’être peu exposé aux maladies et ravageurs. Un autre avantage non-négligeable pour les agriculteurs et la biodiversité. “C’est une plante naturellement assez robuste, expose David Pot. Mais si dans le futur, il est amené à se densifier, on pourrait voir des maladies apparaître”.

Il est tout aussi économe en matière de fertilisation. Les besoins en engrais azotés sont modérés, car le sorgho est capable de prélever efficacement l’azote minéral disponible dans le sol, essentiel à son développement.

Le sorgho dans le monde en chiffre

Selon le ministère de l’Agriculture, le sorgho grain est aujourd’hui produit en Europe sur une superficie agricole de 309 000 hectares, dont plus de 60 000 hectares en France, deuxième producteur européen après la Hongrie. En tonnage, l’Union européenne ne produit qu’un million de tonnes par an. C’est peu comparé aux quelque 60 millions de tonnes récoltées sur la planète. “Le premier producteur mondial est l’Afrique, en particulier le Nigeria et le Soudan, explique Martin Gomez, chargé de promotion internationale à la FNPSMS (fédération nationale de la production des semences de maïs et de sorgho). Dans ces pays, la quasi-totalité de la production est autoconsommée, c’est un aliment de base pour les populations africaines.” Les rendements africains sont très faibles en revanche : “Sur leurs quelque 30 millions de tonnes cultivés, les Africains ont un rendement de seulement 10 quintaux par hectare de moyenne alors qu’en France on est plus aux alentours de 80 à 100 quintaux par hectares, indique le généticien David Pot. Les agriculteurs n’ont à leur disposition que des variétés peu productives, mais on travaille avec eux pour améliorer leur rendement.”

Une filière qui peine à se lancer

Quand on regarde les qualités de résilience de la plante et sa productivité rentable et durable, on a du mal à imaginer pourquoi personne n’en parle et personne n’en plante. Le frein ne se situe pas dans l’agriculture en elle-même, mais dans la valorisation du grain une fois récolté. Pour résumer, on ne sait pas quoi en faire. Enfin, on sait mais personne ne veut se lancer, car il faut créer une filière de toute pièce et partir de quasiment zéro. “Le sorgho souffre d’un déficit d’image car il est en concurrence directe avec des productions bien établies comme le maïs, commente Martin Gomez. Il faut être sûr de lancer un produit qui puisse rivaliser avec les produits établis pour pouvoir motiver. Il faut une étincelle !” Les sociétés agroalimentaires doivent s’emparer de la filière sorgho et engendrer un mouvement pour pouvoir motiver les agriculteurs à en produire et ainsi leur proposer une alternative viable au maïs pour ne plus dépendre de l’irrigation. “Une labellisation du sorgho serait une bonne idée pour orienter les consommateurs et les fidéliser, exprime Martin Gomez. Il suffit du succès d’un produit pour que ça se lance.”

C’est bon le sorgho ?

Plusieurs produits à base de sorgho existent déjà en France. De la bière, du whisky, des biscuits, des pâtes, etc. Nutritionnellement comparable aux principales céréales en termes de protéines, d’acides aminés et de vitamines et riche en fibres, il permet aussi de produire des farines sans gluten et faibles en glucides. “Le sorgho peut être consommé en grain entier, comme le riz, ou, après transformation, sous forme de sucre, ou malté et fermenté, sous forme d’alcools, décrit David Pot.

Manon Fleury, cheffe de cuisine à Paris et auteure du livre “Céréales”, essaye de faire connaître les céréales méconnues comme le sorgho en les sublimant : “Le sorgho a un problème d’image. On imagine un bol de pâte collante un peu nulle alors que l’on peut faire des plats raffinés avec”, explique Manon Fleury. La cheffe, qui essaye de s’émanciper de l’aspect “bourgeois” de la cuisine française, estime que le sorgho est un atout écologique et gustatif qui gagnerait à être plus connu : “Les gens ont surtout besoin d’être aidés et guidés. C’est très bon et ça se marie avec beaucoup d’autres ingrédients. Son goût est légèrement sucré et se rapproche un peu du blé”, rigole-t-elle.

L’incarnation d’une opportunité

Le sorgho n’a pas à rougir de sa méconnaissance du grand public. Son retard sur les filières du maïs et du blé, occulte ses propriétés pourtant si vertueuses. “La filière n’a pas l’ambition de remplacer complètement le maïs, révèle Martin Gomez, chargé de promotion internationale à la FNPSMS. Le but, c’est de faire en sorte que l’agriculteur puisse gérer son risque climatique et son rendement potentiel pour assurer la durabilité économique et écologique de son exploitation”. Pour le climatologue, Serge Zaka, le développement du sorgho est une opportunité d’intégrer une nouvelle forme d’agriculture, moins dépendante de l’eau : “Le réchauffement climatique va redistribuer les cartes des acteurs économiques agricoles et il faut tirer en tirer des bénéfices pour changer nos méthodes et les rendre durables à long terme”.

Le sorgho commence doucement à se faire une place dans les rotations françaises et européenne. Les débouchés agroalimentaires existent et ne demandent qu’à être déployés. La capacité du sorgho à résister aux conditions imposées par le changement climatique et à fournir une assurance pour les agriculteurs en fait une véritable culture d’avenir pour manger demain.

Alexandre Carré

Lien vers la vidéo résumée ici